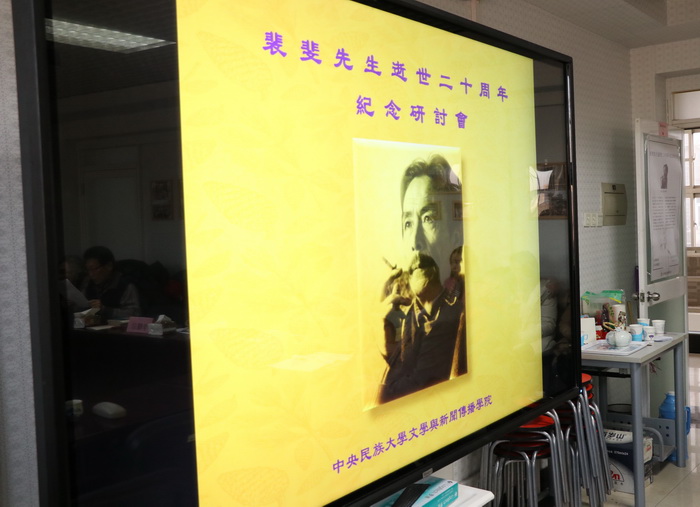

新闻网讯 2017年1月9日,我校文学与新闻传播学院举办裴斐先生逝世二十周年纪念研讨会。会议追忆了先生的学术贡献和正直而高贵的品格,表达了对先生的深切怀念。裴斐先生生前好友和同事、我校退休教师戴庆厦、牟钟鉴、梁庭望、李耀宗、车如舜、张云秀、刘善良、李佩伦、来春刚、陶立璠、白润生、邢莉、阳曙光、刘源清等,以及裴斐先生当建筑工人时的徒弟黄书林、徐国庆,人民文学出版社编审、《裴斐文集》责任编辑廉萍,我校文学与新闻传播学院院长钟进文、古代文学教研室教师和该专业硕士、博士研究生等出席了会议。裴斐先生的学生、文学与新闻传播学院教师梁森主持了会议。

会议播放了裴斐先生“《论语》讲评”的授课录音片断,严谨而不失幽默的语言风格引起了与会者的追思。大家共同回顾了薛天纬先生于1997年为裴斐先生拟的挽联:

“得太白三分傲骨三分逸情三分才气

留世间一品风标一品人望一品文章”

梁森介绍,学界一致认为挽联精确概括了裴斐先生的道德文章。在接下来的讨论中,大家共同追忆了与裴斐先生相处的经历,表达了对先生的深切怀念。

与会学者感受最深的是裴斐先生待人的真挚与为人的正直。戴庆厦先生以“正”“勤”“新”三字概括裴斐先生的人品和学问,赞扬裴先生“敢说真话”的品格。梁庭望说:“最佩服的是他为人正直,而且一辈子不改。这是知识分子应该继承的最大特点。”来春刚热情地赞叹:裴先生的骨头是美丽的、高尚的、坚强的。他从先生被错划为右派而在建筑工地上坚持工作的经历、殚精竭思投身学术研究的精神、不凡的才气和学识,以及他待人接物的和善耿直等方面,评价了裴先生的“铁骨”、“虎骨”、“仙骨”和“侠骨”。刘善良列举了诸多实例,说明裴先生待人接物爱憎分明的态度,赞赏他对官员不趋附,对朋友学生则热心帮助,强调“裴先生的高尚道德和杰出著作是统一的。我们称之为学术名师非常恰当”。

牟钟鉴先生认为,分阶段来看,裴斐先生在他人生的头二十年展现了卓越的才华;中间二十年,则是一个典型的建筑工人,依然坚韧地做好眼前的工作,达到了八级工水准;最后二十年,是裴先生学术上的黄金时代,中央民族大学则为他提供了发挥贡献的舞台。牟先生感到遗憾的是裴斐生命的短暂,他认为这有两点原因,一是人才受到摧残,二是裴先生为把失去的时间找回来而殚精竭思,过早地消耗了生命。

与会学者指出裴斐先生思考问题的深刻而独到。陶立璠认为他的《文学原理》相比于当时乃至如今大同小异的教材而言,有更鲜明的个性,更富于启发性。邢莉感到难忘的是裴斐先生在学术上有宽广的胸怀,不只关心古典文学的学科发展,而且对其他学科的发展也有贡献。

人民文学出版社廉萍编辑则引用陈寅恪的话评价裴先生:“先生之著述,或有时而不彰;先生之学说,或有时而可商。惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。”得到在场师生的共鸣。

与会人士认为裴斐先生的道德文章是当今树立良好学术风气的风标,并就如何继承学术传统,以及学科建设和发展等问题提出意见和建议。钟进文在会议最后做了总结,称学院目前已通过举办读书会活动、公众号推送学术文章等方式在发扬优秀的学术传统等方面做了一些工作,未来还会继续做相关努力,推进学术传承。

裴斐先生原名裴家麟,1933年生于四川成都。1950年考入华西大学中文系,一年后转入北京大学中文系,1954年毕业并留校任教。在著名学者王瑶教授指导下从事现代文学史的教学工作,并开始发表古典文学论文。1958年初被错划为右派,从事体力劳动二十年,主要是当建筑工人。1979年调入中央民族学院(今中央民族大学),重返教学岗位。先后任中央民族大学中文系教授、校学术委员会常委,并任中国李白研究会副会长、中国杜甫研究会副会长、中国唐代文学学会理事、《文学遗产》编委等职。著有《李白十论》、《诗缘情辨》、《文学原理》、《看不透的人生》、《李白选集》等专著,与人合编《李白资料汇编》(金元明清之部),在《文学遗产》、《文学评论》、《中国李白研究》等报刊发表论文百馀篇。其中《李白十论》、《诗缘情辨》、《文学原理》先后获北京市、国家民委社会科学优秀成果奖。《裴斐文集》六卷,2013年由人民文学出版社出版。裴斐先生于1997年1月9日逝世,今年正值先生逝世二十周年。