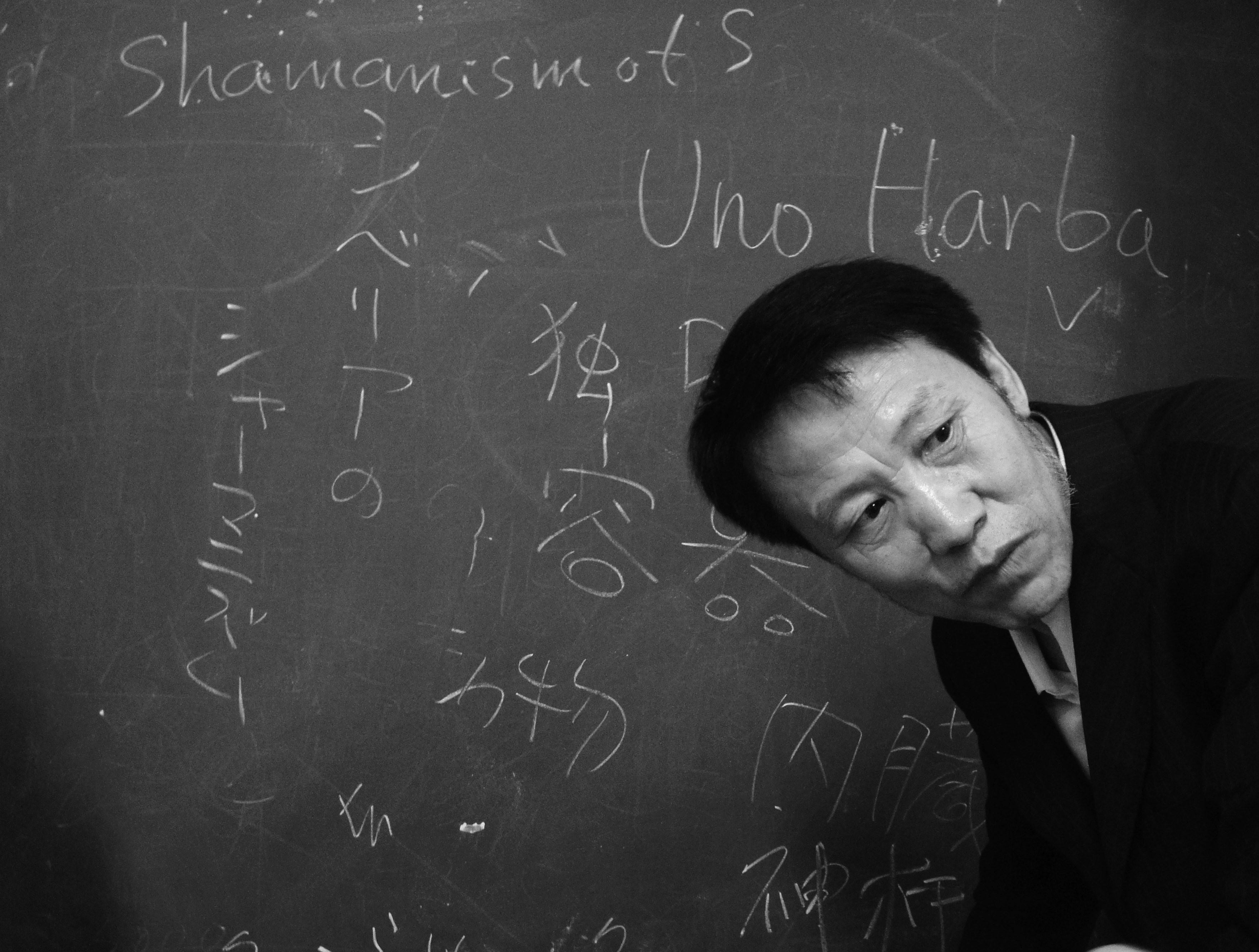

学无止境 上下求索 ——蒙古语言文学系那木吉拉教授专访

【人物档案】那木吉拉(G.Namjil),男,蒙古族,1954年出生,内蒙古库伦旗人。中央民族大学蒙古语言文学系教授,文学博士,博士生导师。1982年毕业于中央民族学院(中央民族大学前身)少数民族语言文学系并留校任教,同年考上本校研究生攻读硕士学位,1986年毕业,获文学硕士学位。2001年获文学博士学位。早期从事蒙古族古代文学及历史民俗研究,出版《成吉思汗札撒与必里克》(内蒙古文化出版社,1989)、《中国元代习俗史》(人民出版社,1994)等多部专著。自20世纪90年代以来专注于蒙古族及北方阿尔泰语系诸民族神话的比较研究,出版专著《蒙古神话比较研究》(民族出版社,2001)、《狼图腾——阿尔泰兽祖神话探源》(民族出版社,2009)、《蒙古族古典文学研究——以北方民族历史文化为背景》(中央民族大学出版社,2010)等。主持完成国家社会科学基金项目课题“中国阿尔泰语系诸民族神话比较研究”(批准号2BZW058)和“中国少数民族神话比较研究”(批准号:07BZW068)。在中外学术刊物上用蒙古、汉、日、英文发表学术论文50余篇。目前任中央民族大学少数民族文学研究所副所长、国际阿尔泰学研究会(PIAC)会员、中国蒙古文学学会常务理事、中国《江格尔》研究会理事、中国元史研究会会员、中国蒙古史学会会员等

采访者:那木吉拉老师,您好!感谢您能接受我们院刊的专访。之前看到介绍得知您是内蒙古库伦旗人,那么今天就先从您的故乡聊起——您是在多大年龄离开家乡的,您心中的故乡又是怎样的形象呢?

那木吉拉:我是内蒙古库伦旗人。清代整个蒙古地区,包括漠南、漠北和漠西共有7个喇嘛旗,而库伦旗是漠南地区唯一的一个喇嘛旗,新中国成立后库伦旗属于内蒙古哲里木盟,哲里木盟现在已经改为通辽市了。喇嘛旗与清代蒙古地区的其他旗成份不同,实行政教合一制度,由清朝理藩院直接管理,满清政府于1636开始筹建库伦旗,当时库伦地区几乎荒芜人烟,清廷从蒙古各个地方、各个部落调集来一些僧俗部众,建起库伦旗——是各个部落和其它旗的蒙古人聚集起来新建的一个旗。所以库伦旗有蒙古各个部落的人,它的文化是多样的——可能我是土默特人,你是喀尔喀人,他是察哈尔人。因为库伦旗人是从各个部落调集来的,各种部落文化聚焦在库伦旗,而且库伦旗也是政教合一制度下的喇嘛旗,所以佛教文化或印度、藏族文化对本旗影响非常大。“解放”以后取消喇嘛旗,但保留了原来的那种多元文化,佛教文化、印度和藏族文化的影响依旧存在。另外,库伦旗位于内蒙古和辽宁的边界地区,靠近辽宁,与汉族地区接壤,大概是在100多年前,库伦旗的经济类型已经转型,从游牧转为农耕,所以受汉族文化的影响也是比较大。

采访者:那您自幼就生活在一个多元文化的环境中了?

那木吉拉:对,从小就生活在多元文化的环境中,农耕文化、游牧文化……但是,有一点比较清楚,我们家乡的语言没有汉化,大家一直说蒙古语,只是在日常语言当中夹杂着一些汉语词汇而已。库伦旗民众至今仍保留着传统的文化和习俗,还有独特的民族心理特征等,我们都是典型的蒙古人。我们从小说蒙古语,小学、中学……小学毕业之前“文革”就开始了,有几年没读书,上世纪70年代初,我们在库伦旗白音花公社中学里读书,也是蒙古语教学。1978年3月上了中央民族学院,这个过程中也是用蒙古语来学习的——我的一生啊,就和蒙古语结下了不解之缘。1982年大学毕业留校,留校后蒙古语也是我的主要工作语言,当然也是生活语言,我爱人是蒙古族,我们是老乡,我们在家里都说蒙古语;这些年来我给学生讲课也用蒙古语;系里其他老师都是蒙古族,我们也用蒙古语交流。对我来说,大的环境是汉语,小环境还是蒙古语,一直是用蒙古语讲课、蒙古语交流,用蒙古语写东西——写论文、写专著等。

采访者:能简单回顾一下您自己的学术历程吗?我觉得故乡的这种文化环境也极大地影响了您个人学术方向的选择。

那木吉拉:我的学术道路可分为三个阶段,第一阶段为蒙古族古代文学及历史民俗研究,第二阶段为蒙古神话比较研究,第三阶段为阿尔泰语系诸民族神话比较研究,就是这么一步一步走过来的,将来可能会扩展到中国少数民族神话的比较研究,因为我也主持了国家社科基金项目“中国少数民族神话比较研究”,路子是越来越宽了。但是路子越宽就越存在偏离方向的危险。

现在我主要是研究广义的民间故事,包括神话、传说和民间故事,也是跟我们家乡的环境有关系。我从小爱听故事,蒙古语讲故事——老人们给我讲故事,我妈妈也给我讲故事。老百姓中没有像现在的那种民间文学的分类概念,他们讲的统统是“故事”,其中包括神话、传说和故事。库伦旗的东部蒙古地区还有一个“huur-yin uliger”(胡仁·乌力格尔)[1]——拉四胡说书的那种艺术形式。我小时候没有广播、没有电视,现代化的传播媒介都没有,就是请那些民间艺人来给我们说唱uliger。这里“uliger”译成“说书”的形式。

采访者:嗯,现在“uliger”已经是国家级非物质文化遗产了吧?

那木吉拉:是啊!“uliger”是普通的故事。什么样的故事都叫“乌力格尔”。什么是“huur-yin uliger”?“huur”就是胡琴,huur-yin uliger为拉四胡,边唱边说的故事。

采访者:这种说唱形式曾经是非常流行的吧?

那木吉拉:嗯,是,现在还有呢。

采访者:我有一个蒙古族朋友,她的奶奶以前在乌兰浩特天天听广播就听这个,大概在80年代。

那木吉拉:嗯,对!老年人现在还非常爱听的,现在很少有那种移动献艺的民间艺人,有胡仁·乌力格尔的广播节目或电视节目,每天下午大概三四点就有这种说书的广播节目。

采访者:对,就是这种文化环境的熏陶。

那木吉拉:当时我们特别爱听民间故事,还有唱民歌什么的——现在讲故事,唱民歌的这种民间风俗逐渐消失了,当时民间文学确实非常丰富。它对一个人的成长有深远的影响,故事潜移默化地影响小孩的心灵,他们知识结构的形成,知识面的扩展,跟听故事也有一定的关系,所以后来我对民间文学很感兴趣,非常愿意研究民间故事、传说、神话——跟我们小时候的成长环境也有很大的关系。小时候我们听故事,但是后来我们上了大学是以另一种眼光去审视小时候的文化环境、文化内容,特别是民间文学的这些东西。所以,我大学毕业论文选题为蒙古神话传说研究。

采访者:那请您为我们介绍一下自从您走上科研道路以来,您几十年来的学术经历以及所取得的学术成果吧?

那木吉拉:嗯,首先夸我自己吧——就是比较勤奋(笑),对我来说除了勤奋之外就没有其他的了。现在也是这种情况。我认为比较成功的人,一个是天赋,再一个是勤奋,这两样东西结合在一起就不得了。但我几乎没有天赋,只有勤奋。我的生活轨迹是这样的:一直非常努力,即使是“文革”中也这样。在“文革”期间,我有好几年基本上没读上书,因为老家已经没有学校可上了。说实在的,当时我非常害怕——我已经当了一个农民了,可我不甘心一辈子当农民。忽然有一天——1977年冬天的一天,我从广播上听到恢复高考的消息,当时我非常高兴,有机会参加高考,就意味着有了上大学的机会,当时是非常振奋。参加考试后真的考上了,当时我拿到入学通知书之后,确实是非常激动和兴奋,我考上了中央民族学院。来到北京,来到中央民族学院,这是我梦寐以求的地方,向往的地方,我特别珍惜这次学习机会。当时我们老家有过本命年的习惯,当年我虚岁25,已经迎接本命年了,我在家乡做了本命年的宴会,家人和乡亲们祝贺我上了大学。如果现在的学生到了24岁,都毕业好几年了,是吧?应该是18岁上大学二十二三岁就毕业了。我们都特别珍惜学习(机会),当时我很努力——不是我一个人,当时77届、78届、79届的学生都很努力,毕竟“文革”十年之后才有了第一届大学,所以我们当时都是非常努力,另外因为我们汉语不太好,就更需要努力了。

采访者:——挺好的。

那木吉拉:现在和以前不一样了。当时库伦蒙古族的汉语很不好——现在好一些,因为平时没有说汉语的机会,来北京之前我好像没有和汉人说话的机会,当时我们的公社里一个汉人都没有。所以我们当时的汉语水平差到了无法形容的程度——我上大学之前勉强看懂《红岩》,还有《林海雪原》,当时也就那么几个小说,还有《红楼梦》什么的,不是特别懂,但是《西游记》懂一点儿,因为其中有故事嘛。

采访者:《红楼梦》汉族也不是都能看懂吧,的确有难度。那么您从本科一毕业就走上了工作岗位吗?

那木吉拉:1982年毕业留校了。当了一名蒙古语言文学专业的老师了,已经参加工作了,但是那年又糊里糊涂地考上了研究生。我考上研究生以后,又从老师变成了学生。读了三年的硕士研究生,又幸运地留校当老师了。

采访者:硕士期间您做的论文是什么?

那木吉拉:因为有多方面的原因,我硕士期间的研究方向选定为蒙古族古代文学,我硕士论文的题目为《成吉思汗“扎撒”与“必里克”研究》[2](《cinggis hagan-nu jasag ba bilig-un sudulul》)。这篇论文后来由内蒙古文化出版社出版发行了。蒙古族古代文学与汉族古代文学不一样,蒙古族古代文学与民间文学之间有着密不可分的关系,所以,虽然我的研究方向是古代文学,但我也没有离开民间文学。

采访者:那实际上,您的学术开端是从蒙古族古代文学做起,然后又进入到蒙古历史民俗领域的研究?

那木吉拉:当时留在系里以后,系主任让我讲蒙古史,从那以后我一直讲蒙古史。当时我们系里已经有了几位古代文学的老师,所以我不能当古代文学的教师了。这就给我创造了接触蒙古史的机会,我对蒙古汗国及元代各民族的习俗文化方面比较感兴趣。因为当时在《中央民族学院学报》上我发表了两篇论文,有关元代习俗方面的论文,例如元代的汉人怎么起蒙古名字,怎么看待部分汉人蒙古化的过程?元代不是蒙古人统治嘛,好多汉人取蒙古名字。这也是一种习俗的变化,也是各个民族文化交流的结果。

采访者:各个民族间文化的影响、互动应该是双向的。

那木吉拉:对。当时我搜集了很多资料,蒙古人的风俗文化对内地汉人习俗方面的影响比较大,通过这个角度我们去研究,历史民俗的研究就是这么进行的。后来我就撰写了《中国元代习俗史》这么一本书,1994年由人民出版社出版发行,后来这本书多次印刷。当时我的汉语不太好,但是资料没问题,我搜集了很多的资料,在这基础上进行考证,考证不需要丰富的汉语词汇。在这本书的写作过程中,我也掌握了一些民俗学的理论知识和研究方法。在我所有的科研成果中,引用率最高的就是那本《中国元代习俗史》。

采访者:因为那个做的比较权威,提供了参考资料。

那木吉拉:是啊!我懂汉文,后来也能用汉文写作,而且我比别人多懂一种语言及文字——蒙文,很多资料是我用汉文来介绍蒙古汗国和元代的一些习俗。所以这本书很有特点,引用率一直上升。

采访者:这书的规格也比较高,人民出版社出,都是出“马列恩毛邓”的。那您后来又是怎么从蒙古民俗这个方向转到蒙古神话和阿尔泰语系神话这个研究领域的呢?是什么促使您在学术方面做出又一次重要的选择?曾有的蒙古史、蒙古民俗这方面长期的学术积淀又对您现在研究神话有哪些帮助呢?

那木吉拉:我当时为了完成教学任务,学蒙古史、讲蒙古史,逐渐对蒙古史、整个北方民族的历史文化比较感兴趣;再一方面,从我从事的专业角度来讲,光研究蒙古族的历史还不行,要和蒙古族的神话联系起来研究一些文学的东西。所以我所有的研究都是以历史、文化为基础,神话也是。我本科毕业论文还是关于蒙古族神话方面的研究。当时出于教学需要,我从事蒙古史和民俗方面研究。1990年我开始读博士研究生,师从满都呼教授,当时满都呼老师的方向就是民间文学,从此我也便跟着导师研究起民间文学来,当时我特意选择了神话传说等民间文学文类作为研究对象。

其实神话是人类最早期的文化,神话是很多文化的根源,很多民族的历史都是从神话开始的,神话和历史、哲学,甚至是自然科学,都有密切联系,它是很多文化的源头。研究蒙古神话,可以和北方民族的一些历史联系起来,发挥我的专长,所以我就选择了神话研究。从1990年开始我一直在研究神话。当时我研究神话的一些论文都是跟北方阿尔泰语系诸民族早期的历史有关的,因为神话既是历史又是文学。比如很多民族的历史都是从神话开始,汉族的“黄帝”他是历史人物?我觉得他首先是神话人物。神话与历史记忆息息相关,神话要历史化,汉族的历史才能更长,是吧?每个民族都是这样,少数民族也不例外,我当时选择了多学科研究神话的道路。

我的神话研究是从蒙古族神话开始的。博士毕业论文是《蒙古族神话比较研究》(《monggol domug-un haricagulugsan sodulul》)。

采访者:《蒙古族神话比较研究》也是第一部比较研究蒙古族神话的专著吧?后来您的研究又由此扩展到整个阿尔泰语系民族的神话,对吗?

那木吉拉:对。《蒙古族神话比较研究》是民族出版社出的,蒙文写作。研究蒙古族神话一定要和阿尔泰语系的其他民族联系起来,单独的蒙古族神话研究是深入不了的,因为蒙古族是阿尔泰语系诸民族中的一个成员,它的神话文化和其他阿尔泰语系民族,比如突厥语族民族、满-通古斯语族民族的神话联系比较密切,因此很自然,我们就把蒙古族神话研究引到阿尔泰语系诸民族神话研究的路上了。阿尔泰语系诸民族,由突厥语民族、蒙古语族民族和满-通古斯语族民族构成,在地理分布上,西边是突厥语族民族,从现在的土耳其开始,中亚五国、中国的新疆,一直到贝加尔湖,分布很多突厥语民族;中间是蒙古国、内蒙古和新疆、青海、甘肃的一些地方,是蒙古语族民族居住区;再往东就是满-通古斯语族了,东北亚,即我国东北地区,还有俄罗斯境内远东地区一些地方,有满-通古斯语族民族居住。所以蒙古语族民族夹在突厥语族民族和满-通古斯语族民族中间,受两边文化的影响都比较大。所以我的研究从蒙古神话扩展到整个阿尔泰语系诸民族的神话。

采访者:那您的博士毕业论文作为第一部蒙古族神话的专著,它在学术史上都取得了哪些突破?

那木吉拉:神话是个比较特殊的文化现象,是人类早期社会的生产生活和童年时期人类思维方式的反映,研究起来并不容易。所以研究蒙古族神话的学者很少,再加上蒙古神话的相关资料较少,搜集起来也比较麻烦——因为蒙古神话很多文本在漫长的历史长河中消失了,或者没丢失也被改变了,所以蒙古族神话研究一直没怎么深入。作为阿尔泰语系民族之一的蒙古族,它和其他阿尔泰语系民族的联系非常密切,举一个先天的联系,比如远古时期突厥语族民族、满-通古斯语族民族和蒙古语族民族先民来自一个部落或部族,当时这三个语族民族先民的文化是统一的,神话文化更是这样,这是先天的联系;还有后天的联系,这三个语族民族先民后来各自形成独立的民族共同体以后,他们之间的经济、文化来往还是非常频繁,他们之间包括神话文化在内的文化关系也极为密切。如果想要深入研究阿尔泰语系诸民族中的某一民族的神话,那么必须与其他阿尔泰语系民族神话联系起来进行研究。所以,我的博士论文《蒙古神话比较研究》在关注蒙古神话比较研究的同时也关注阿尔泰语系其他民族的神话,这也许是这本书出版发行后在蒙古神话研究的同行当中具有较大影响的一个原因吧!该成果还有一个创新点在于通过比较研究,探讨蒙古神话的个性,建构其原初形态及其发展变异的轨迹。蒙古神话的比较研究,在当时来说——现在也是,还没有人能超越我这部著作。

采访者:把蒙古族神话研究推到了一个高度,并保持了领先记录。

那木吉拉:把蒙古神话放到整个北方阿尔泰语系诸民族历史轨迹上去比较研究,用类型比较或母题比较的方法去研究,这在当时是很少见的。后来相关资料也丰富起来,研究上也比较容易创新。

采访者:我国有近20个阿尔泰语系民族,其中有很多是跨境民族。将阿尔泰语系民族神话进行整体性的比较和综合研究,其独特的研究价值何在呢?

那木吉拉:我已经说过,神话是最原始的文化现象。我们通过把突厥语族民族、蒙古语族民族和满-通古斯语族民族神话进行比较,并通过与其他非阿尔泰语系神话做比较,可以推出阿尔泰语系诸民族先民最早期的共同神话文化。我们刚才不是说了嘛,阿尔泰语系诸民族的先民最早期可能是同一部落或部族,这些民族来自一个祖先。作为祖先的那个部落或部族的神话,分散到后来形成的阿尔泰语系各个民族当中。再后来,阿尔泰语系诸民族把这些神话继续加以拓展,形成了各个民族的神话。所以我们用一棵大树来形容,把大树倒置过来,它的根是阿尔泰语系诸民族的原始神话,往下各个枝头是阿尔泰语系各个民族的神话。

采访者:像一个family tree。通过各个分支的比较,推出阿尔泰语系诸民族神话的“元文化”来?

那木吉拉:对。因为“元文化”是什么样我们并不是特别清楚。但是我们可以通过各个支脉的比较联系,描绘出它的根和轮廓出来,而这个轮廓正代表我们北方阿尔泰语系诸民族的原始神话文化。大树倒立过来就是“谱系树”,用的是历史比较语言学的方法。印欧语系、汉藏语系都有自己的“谱系树”。根不是特别清楚,但是我们对现有的资料非常清楚。所以用现有的资料向上追溯,可以用神话的比较研究来考察阿尔泰语系原始神话是怎样产生的,怎样发展的,又是怎样变化的。我用这种方法比较研究阿尔泰语系诸民族神话,完成了国家社科基金项目“中国阿尔泰语系诸民族神话比较研究”,这个项目后来由学习出版社出版发行。这部学术专著曾获得了教育部颁发的奖项。

采访者:在这方面经过了这么系统的研究后,您认为当下阿尔泰语系民族神话比较研究中存在哪些问题尚待解决,对此您作何展望?

那木吉拉:阿尔泰语系诸民族神话的研究工作现在可以说是任重而道远。目前的主要问题是很多民族的神话没人去研究,基础性的工作还没做。比如突厥语族民族,我们很多的维吾尔神话、哈萨克神话、柯尔克孜神话……连搜集整理工作还没有做好,更不用说去做深入研究了。虽然有几篇相关论文,但系统性地研究很少,这当中最重要的问题就是语言。我们很多的维吾尔神话传说或民间故事以及哈萨克神话传说或民间故事都没有翻译成汉文。本民族学者很少去研究,外边的民族学者由于语言文化的原因,也不会去研究,一直这样留着、空着。

采访者:从单一的民族文学的角度看,它的一些基础性的研究本身是不够的,所以当咱们现在进行一种综合研究的时候,就显得基础非常薄弱?

那木吉拉:对。我的研究就是这样的,我对蒙古族的研究肯定没问题,我是土生土长的蒙古人,我会蒙古语,深入了解蒙古文化,中国的蒙古族也好、蒙古国的蒙古族也好、俄罗斯布里亚特蒙古族也好,都没有什么问题。但是我对突厥语族民族的神话,或者是满-通古斯语族民族的神话还是根据汉语译文资料去研究。

采访者:然而这方面汉文的资料、研究成果相对来说比较少,也不够深入?

那木吉拉:可以说我们能拿到的一些基础性的资料都是冰山一角,很多神话文本还没翻译出来。所以我们应该重视语言,重视翻译基础资料。我们前几天开讲座的那个日本老师[3],她的蒙古语讲得很好,比我们讲得还标准呢。中国没有这样的学者,中国的汉族学者、其他民族的学者哪有几个学少数民族语言学得那么精通的?语言精通,才能用语言进行研究。在学语言的基础上,进行研究。所以,我们需要我们中国的学者关注少数民族,关注少数民族的民间文学,关注民间文学的翻译。

采访者:除了这种族别的研究基础相对薄弱之外,在整个阿尔泰语系诸民族的综合研究中还存在哪些问题?

那木吉拉:现在主要是研究的人非常少了。一个是基础薄弱,再一个是研究队伍薄弱。比如,现在满族神话的研究中,其实存在很多问题。拿满族神话当中最典型的《天宫大战》来说,里面的满语语汇到底是怎么来的,满语原文在哪儿,谁翻译的?现在我们看到的《天宫大战》的文本和它原来的满语文本之间的关系到怎么样?是差别很大,还是差别很小?富育光先生公布的《天宫大战》,但是他一直没公布满文原文。我们很想看到满语《天宫大战》这部神话史诗的本来面貌。

采访者:这可能和满族的文化变迁以及满族百余年来的历史遭际相关。《天宫大战》记录整理的历史阶段,多数满族人已经习用汉语了。东北地区由于近代工业化进程和移民等因素,经历了巨大的文化生态变迁,导致这一地区原著民族的文化主体性不是很突出。整个东北地区通古斯族系的民间文学都没得到及时、有效的科学整理,错过了采录和文本化的黄金时期,其中满族的问题尤其突出。[4]

那木吉拉:对。你关注没有,程迅先生写的几篇论文,你好好读一下,我觉得他的论文还是很有学术价值。他以驳斥见长,一针见血地指出了满族神话研究和满族图腾文化研究方面存在的一些问题。

采访者:刚才谈的都是中国北方民族神话比较研究的一些问题。那么从整体上看,中国少数民族神话比较研究的历程和发展概况如何?当下中国少数民族神话比较研究存在哪些不足之处?

那木吉拉:在中国少数民族神话的比较研究方面,马学良先生和梁庭望先生主编了一部《中国少数民族文学比较研究》(中央民族大学出版社,1997),其中有一章有几万字,是关于中国少数民族神话比较研究的。除此之外综合性的比较研究成果几乎没有,大部分是个案研究,是一个神话个案的比较研究,或是一个民族与另一个民族的神话比较研究,迄今为止还没有一个完整的全国性的少数民族神话比较研究成果[5]。在当下中国少数民族神话研究中,以单一民族神话的研究为主,综合研究还是很少。现在好多学者,比如神话学方面的大学者叶舒宪先生等,他们对中国少数民族神话的关注还是比较少,他们主要是关注汉族神话[6]。为什么没有人关注少数民族神话?还是跟语言有关系,跟基础资料有关系。所以,去年我在赤峰学院参加中国多民族文学论坛[7],我当时做的发言题目就是《关注母语文学》。有的学者以为蒙古族文学,就是翻译出来的那几篇——不是这样的,蒙古族的文学,不管是书面文学也好,口头文学也好,现在还有大量的作品没有翻译出来,我们还没有关注那些大量的母语创作的文学。神话也是这样。如果说不关注维吾尔语、哈萨克语、柯尔克孜(吉尔吉斯)语、塔塔尔语、撒拉语、东乡语、保安语、裕固语、蒙古语、赫哲语,就没法进行深入研究。总之,现在的研究都是以单一的或个案民族的神话比较研究为主,综合研究还是很少,而且,关注这方面的学者也很少。另外还有,神话的语言学关注相对滞后。

采访者:除了《蒙古神话比较研究》一书,您还用蒙古文撰写了哪些学术成果?请谈谈这方面的概况。

那木吉拉:一个是已经说过的那本《成吉思汗“札撒”与“必里克”》,还有一本是《蒙古族古典文学研究——以蒙古族及北方民族历史文化为背景》(《monggol-un erten-nu utha johiyol-un sodulul——monggolcud higed umaradahin-nu öndösten nugud-un tevhe soyol-un örgen delgec degree》),是中央民族大学出版社2010年出版的。我是从1982年读硕士的时候开始关注蒙古古典文学的,从那时起就没有停过,可也就出了这么一本书。内容主要是由我的13篇蒙古古典文学研究论文构成的,其中也包括一些蒙古神话传说的研究成果。

采访者:这书我在书店看到过,看到书脊上的书名非常亢奋,抽出来看封面设计也挺好,一打开却看不懂——比较而言,用蒙古文撰写的专著在国内的学术传播和学术影响上远不及用汉语撰写的学术成果。那么,您为何还坚持用蒙古文进行学术写作?

那木吉拉:虽然我写过《中国元代习俗史》,《狼图腾——阿尔泰兽族神话探源》、《中国阿尔泰语系诸民族神话比较研究》等三本汉文专著,但回过头来看,蒙古族文学研究用蒙语写更贴切一些,表现力更强一些。借用汉语翻译当中容易出现一些问题——故事的翻译问题还不是很大,但是韵文体的翻译,比如英雄史诗,用蒙文非常流畅,但是翻译成汉文就什么都不是了,因为蒙语和汉语的表现形式不一样,诗词格律、押韵不同。离开了蒙文特有的文化环境,感觉就变了。所以,我特别赞成相关的蒙古文学研究先用蒙语写(出版),然后再把它翻译成汉文,这样最理想。

采访者:您曾先后到日本和蒙古国访学,两国的访学经历给您留下了哪些深刻印象,对您的学术又产生了哪些影响?日本、蒙古国的民间文学和神话学研究的整体情况与中国大陆相比,有哪些不同?

那木吉拉:我在日本待了两年,1998年6月至1999年6月在日本岐阜县圣德学园大学研修,2004年10月至2005年10月又到日本千叶大学文学部从事科学研究工作。两年的时间对一个人来说还不短。日本对我的吸引力比较大,日本的学术很发达,是一个翻译大国,他们翻译了很多书籍资料,在日本,只要懂日语就可以读到很多译本图书。此外,在神话资料的搜集整理、理论的提炼概括、方法的借鉴使用方面,日本也做得非常好。还有一点:从明治维新以来,日本一直都是按照比较科学的方法搜集、整理、研究民间文学,他们所掌握的一手资料非常丰富。当时我在日本看了很多书,买不起的就复印,在我们研究室走廊里就有复印机,可以免费复印,我复印了很多资料。

我是2004年去的蒙古国国立大学,蒙古国学者对神话和传说的研究比我们要早一些,起步早,受俄罗斯的影响比较大。虽然以前中蒙两国都是社会主义国家,但是我们的封闭程度比他们厉害得多,当时他们的学者和学生还可以跟西方交流,而我们却鲜有机会。我去蒙古国访学的时间比较短,但是平常的联系频繁,他们的神话研究到底怎么样,有哪些论著我都很清楚。他们起步较早,成果较多——当然我们改革开放以后,民间文学或神话学研究发展的速度还是挺快的。

采访者:因为生于库伦旗,您从小学到大学都一直用蒙古语学习,本科专业是蒙古语言文学,而参加工作以来蒙古语又是您主要的工作语言,教学科研都围绕此进行。那么您认为掌握一门民族语言的意义有哪些呢?

那木吉拉:语言是工具,做事情没有工具一定干不了,学术也是一样的。掌握的工具越好越多对学术研究越有好处。我们依赖于蒙古语还有汉语,我们跟汉族学生相比的话,我们多一种语言,就多一个窗口,多一重视野。我们同样学习英语、日语等,我所懂的语言对我的学术研究有很大帮助。我用汉语写过论著,用日语也写过论文,我在日本的时候就用日语讲课、写东西,这是没有问题的。

采访者:在多年的蒙古语学习和教学中,您对双语教学和学习有哪些经验和体会?在您看来,当下的蒙汉双语教学存在哪些问题?应该如何应对这些问题?

那木吉拉:现在对蒙古语来说,来自外界的冲击比较大,整个国家的形势、市场经济使蒙古语面临很大的压力和挑战。学习蒙古语的人越来越少,这对我们整个民族文化、民族学术的繁荣来说不是好事儿,要是一直这么下去而不采取任何措施的话,将来蒙古族可能和现在的满族一样了。其实多学一门语言不是坏事,而且一定是好事。我们特别提倡双语教学,但是双语教学的背后就是单一的一种语言的教学,双语教学往往不是汉语和蒙古语两方面共同加强,好多情况下实际上是在强调汉语。好多人这么说:“今天是双语,明天就不是双语而是汉语了”。清代的时候就是这样的,清代满族人起初是提倡双语,满语和汉语,但现在留下的只是汉语。怎么掌握双语——蒙古语和汉语——这个“度”怎么掌握?两个怎么平衡?这是非常重要的,不要偏向于一个而忽略另一个,要同步发展。用双语去掌握知识,发挥双语的优势。

采访者:对。就是双语教学应该两条腿走路。

那木吉拉:嗯,是。但实际上,越来越多的情况下是“一条腿”走路。

采访者:对。搞来搞去就都搞成瘸子了。

那木吉拉:呵呵,这个事儿我说了也不算,这是决策部门的事情了。

采访者:在建系60周年之际,您有何感想,对我们蒙古语言文学系的发展又有何展望?

那木吉拉: 60年来,我们从无到有、从小到大;这么多年,在党和政府的领导下,我们蒙古语言文学系培养了很多优秀的学生,功劳非常大,对蒙古语言文学的发展、文化的传播中发挥了巨大作用。当下我们也出现了许多新问题,遇到了很多困难、挑战,但我们相信我们一定可以挺过去。这里举一个问题,如学生质量在下降,受整个大环境的影响,很多家长不愿意让自己的孩子选择学习蒙古语言文学。以前是用母语学习的学生中最好的学生来我校蒙古语言文学系学习,但现在不一定了,好多“实验班”的优秀学生考到中国人民大学等其它一些汉语授课的大学去了。

采访者:老师,那您多年在外求学、工作,远离故乡和草原,在都市的建筑丛林中是否有一种漂泊感和乡愁?您的研究一直围绕着蒙古族等北方民族文化进行,提起蒙古族,便让人想到草原和骏马,那么对于内蒙故乡的草原,您有什么心里话想要表达?

那木吉拉:我的家乡不是内地人想象的那种“风吹草低见牛羊”,或者那种绿草如茵、蓝天白云的场景。我对我的故乡充满了热爱,毕竟是故乡养育了我。当然故乡现在发生了很大的变化,特别是在风俗习惯和语言方面。小时的那条清澈的小河也干枯了,现在回去了也没有当年的那种感觉了。环境变了,人也在变,但对故乡的思念不会变!

作者:汪亭存 张文静

[1]uliger(音译“乌力格尔”),汉语意为“说书”,蒙古族一种曲艺形式,约形成于明末清初,主要流传于内蒙古自治区及我国东北各省蒙古族聚居区。在蒙古族民间,徒口讲说表演而无乐器伴奏的乌力格尔被称为“雅巴干·乌力格尔”或“胡瑞·乌力格尔”;使用乐器“潮尔”伴奏的乌力格尔被称为“潮尔·乌力格尔”;使用四胡伴奏的乌力格尔被称为“胡仁·乌力格尔”。“乌力格尔”2006年被文化部列入国家第一批非物质文化遗产名录。

[2] “扎撒”为蒙古语jasag的音译,“法典、法律”的意思;“必里克”为蒙古语bilig的音译,“智慧、箴言”之意。成吉思汗的jasag和bilig一般都是韵文体的诗歌形式。

[3] 指日本学者小谷长有纪。小谷长有纪教授是20世纪80年代以来日本蒙古学、民俗学、人类学的代表性学者之一,任日本国立民族博物馆民族社会研究部主任。她从上世纪八十年代起,多次在内蒙古锡林郭勒草原进行田野调查,获得了丰富的蒙古族游牧生活的相关资料。2012年4月24日至26日其在中央民族大学举行了《由仪式看知识:蒙古族三大畜牧仪式之屠宰》的学术讲座,讲座由那木吉拉教授现场翻译。

[4] 上世纪60年代黑龙江瑷珲地区满族曾存在着和现在新疆驻防八旗锡伯族后裔流传的“朱伦呼兰比”非常相近的民间说唱文学形式,被学者称为“读、唱调”(参见王庆丰:《满语研究》,第300页,民族出版社2005年版),同“乌力格尔”的形态也很接近,只是采用满语讲唱。而今天,满语已经被联合国教科文组织列入极度濒危语言,“读、唱调”在“文革”之后也再未出现在学者的调查记录中。

[5] 文日焕,王宪昭所著的《中国少数民族神话概论》(民族出版社,2011)可视为此方面的最新成果。

[6] 又如万建中所著《民间文学引论》(北京大学出版社,2006)对“中国神话”的相关论述与总结中对少数民族神话鲜有涉及。

[7] 指2011年7月由中国社科院《民族文学研究》编辑部、赤峰学院联合主办的第八届“中国多民族文学论坛”。