个人简介

刘智文,中央民族大学历史系82级本科、86级硕士研究生,博士,教授。曾任吉林省民族研究所首席研究员。现任通化师范学院非遗协同创新中心主任、长白山文化研究院院长。吉林省第五批拔尖创新人才,吉林省“十三五”特色高水平学科新兴交叉学科非物质文化遗产学首席负责人,国家社科、教育部、省教育厅、省哲学社会科学基金规划办评审专家。民革中央全国参政议政先进个人。

毕业后从事民族和宗教问题研究26年,主持完成国家社科基金项目3项(1项优秀、1项免于鉴定)、国家民委课题5项、国家宗教局课题2项,省社科基金项目2项。51岁另辟蹊径,离开大城市赴祖国边陲,从熟悉的传统学科转向国家新型交叉学科非物质文化遗产研究,从学术研究员转型为大学教授、学术和学科带头人。

从业以来,他执笔的十余篇专业咨询报告,被省部级以上机关和领导批示采纳,获得过多项省部级奖励。2020年疫情期间,他撰写有关境外疫情防控、东北林蛙养殖的两篇报告被国家有关部门采纳。他创造了很多“第一”:他是吉林省首次公开招标社科基金项目最年轻的获得者,是当年取得国家社科基金青年项目全省最年轻的人,是通化师范学院引进的第一个高层次、高端人才。他恩师难忘的研究报告获得教育部第8届高校优秀科研成果三等奖,是学校首次获此殊荣的学者;他的国家社科基金结项成果因阶段性成果优异而免于鉴定,他是学校首位。他创造了通化师范学院非遗学科飞跃式发展的历史,从二级挂靠学科跻身省特色高水平一级学科,成为学校特色学科,对外交流展示的重要窗口和品牌。

恩师难忘

Q:您认为民大生活带给您的是什么呢?

我在民大受益之处主要有两条线,一是业务线,另一条是体育训练对我精神的熏陶与塑造。历史系50年系庆,我代表文革后毕业生发言时讲过:母校赋予了我们一种精神,遇到任何艰难险阻的时候魂不散,魄不倒,大雪压青松,青松挺且直!

民大七年的学习经历塑造了我。我们班班风很好,在大学我还结识了一批相处很好的同学和队友,参加工作以后我们形成了互相帮助、支撑的关系,多次向贫困地区校友伸出援手。毕业后我的生活经历了诸多变故:刚参加工作就下放永吉县锻炼两年,三次进党校参加入党积极分子学习而无果,遭遇一次车祸,两次做手术,从一个人到一家三口将近10年住办公室……

历尽坎坷,但我从未对生活认输,一直在蓄积能量。遇到再大的困难,我都是“打不死的小强”。在甫过天命之年、工作上小有成绩之后,我又毅然转型赴祖国边陲开辟新的事业。五年,一个人,单枪匹马,人生地不熟,抛家舍业,面对各种困难,凭什么?现在回想起来,是学术研究能力和体育精神让我敢于挑战自我,不惧困难挫折和失败,关键时候能顶住压力、迸发出战胜困难的勇气。

历史系82级合影 第二排右数第六

Q:您的履历中学术研究成果突出,您的学术能力是怎么练就的呢?

八十年代国家建设人才少,大学生含金量非常高,研究生更是凤毛麟角。当时中央民族大学历史系有一批名家荟萃,老师知名度高,学生考分高,学风正。

学术上,我由衷感谢给予我巨大帮助的两位导师——陈连开老师、陈梧桐老师。陈连开是做中华民族多元一体的一个非常重要的学者,费孝通先生的中华民族多元一体理论,也和这位大导师有着密切的关联。陈梧桐是中国现存在世的研究明史,研究明太祖朱元璋的首席专家之一,这两位导师一个给了我宏观的理论指导,一个为我的论文写作打下了雄厚基础,教会我如何把论文写得既雅俗共赏,又有理论深度。

读研期间作为学期成绩,老师要求我们一周写一篇文章,题材有综述、人物、专题议论、散文等等,且不说写的辛苦,单单老师批改量就不可小觑。就在这样持之以恒、潜移默化的熏陶和培养下,我得到了全方位的学术训练。现在我也是一名大学老师,讲民族学的时候我每堂课只点几个名,学生站起来做三分钟的自我介绍,我做点评。点评的时候,我会说你是哪里人,你家乡特产是什么,历史文化典故有什么,你这个人的性格特点是什么……我把文化人类学和体质人类学的东西,还有历史学、民俗学、语言学等学科的东西融会贯通,让学生心服口服。

我没上过师范也没经过教师培训,我为什么这么讲?我要通过讲授让学生理解什么是学科交叉,怎么能兼收并蓄。再往根里说,我的大学老师们就是这样别具一格的“现身说法”的,这就是薪火相传——传承。

Q:您刚刚讲到体育精神对您影响深远,到底有哪些方面的体现呢?

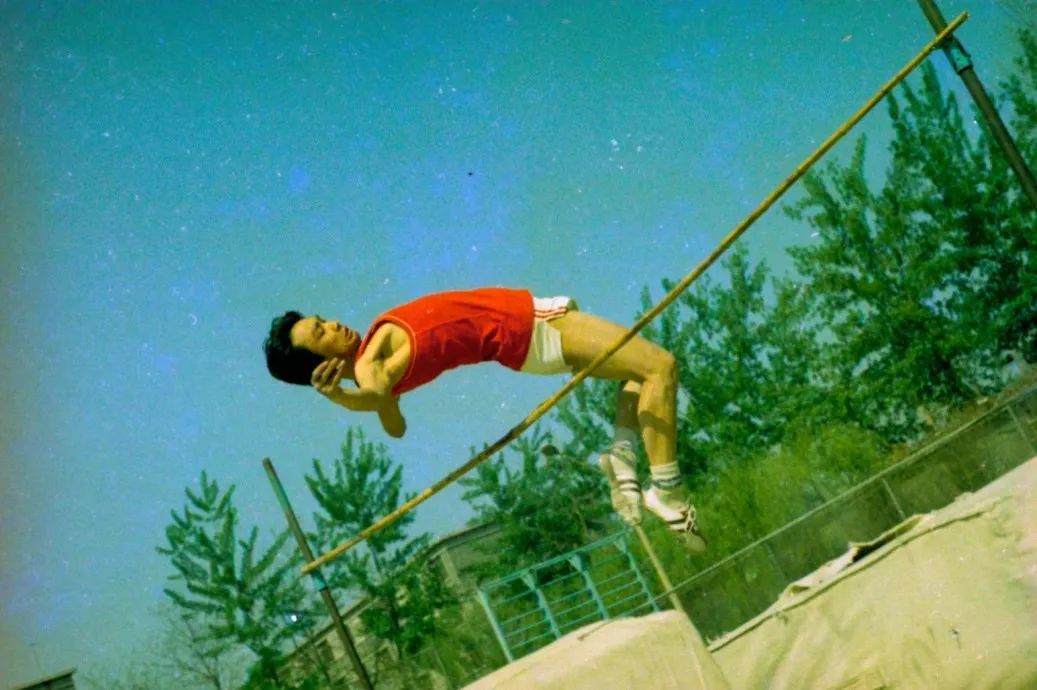

母校体育系张连群教练指导下的跳高系统训练,对我影响深远。他吸纳我加入跳高队,让我通过体育系统训练收获与感悟颇深。

与其他高校比,民大学生来自苦地方的多,营养不良、教育不均衡导致学生平均身高低、有过系统体育训练经历的少。跳高运动需要身材修长、上肢短下肢长、腿部力量好、柔韧性和整体协调性强的运动员,跳高队首次选人并没有我。因为很喜欢这种背越式跳高的过杆方式,我请参加跳高训练的同学帮我“走后门”,张老师并没有因为我的身高条件不好拒绝我,他在看了我试跳后,说,“行,爆发力不错,你在这儿练!”我当时别提多高兴了,现在想来,体育训练是最讲求因材施教的,张老师收我也是看到还不属于“朽木不可雕”,有一丝可取之处,也是对学生积极性的一种尊重。

跟张老师练跳高的几年里,我最大的领悟就是体育成绩的提升不能盲干,要按照客观规律办事量力而行。有一次我过杆训练时屡屡砸杆,情绪急躁,张老师一语中的说,“你最近训练比较疲劳,你大腿没有那么大力量,重心太低,支撑不起来。过杆时速度又慢,绝对高度无法保持,自然下垂砸杆。你要把重心提起来,最后三步要靠一步比一步快的速度!”老师的话一下子点醒了我,体育是要动脑子的。

当年北京市高校运动会男子跳高甲组比赛起跳高度1.65米,我是参赛运动员中身高最低的,比起跳高度高不了几公分。现场气氛紧张,好几个身高条件好的选手都被淘汰出局。强大压力下,我靠老师教授的方法一次轻巧跃过。记得过杆后我从垫子上一跃而起,兴奋地挥了一下拳头,那种挑战成功的感觉实在是太好了!

认识规律,遵循规律,科学训练,量力而行,不蛮干,这样才能有较高的成功率,同时避免伤害自己。不仅是跳高,凡事也要触类旁通。这就是张老师指导我训练后给我的启发。工作后对此感触更深。

读研期间参加跳高比赛

工作感悟

Q:能和我们分享下您的职业经历吗?

年过半百,我的经历说多了未免冗长。我认为,不甘失败、触底反弹、坚持不懈的体育精神,在工作中对我产生了重要影响,讲两个小故事分享给大家解解闷吧。

先讲个“下马威”的故事。初来乍到,我到新单位第一天的第一项工作是代表长白山非遗协同创新中心,参加省级非遗培育平台答辩。这次答辩异常重要,决定学校是否能成为正式立项建设单位。周一报到周六答辩,五天时间完成所有申报资料,任务艰巨。

报到当天我和新同事熬了一宿,就在凌晨两点PPT快完工时,他操作不慎功亏一篑,他的情绪瞬间濒临崩溃。我也沮丧,但迅速地就接受了事实并调整好了状态,安慰他“没关系,大不了重头再来!”。我为什么能恢复得这么快?大学跳高队训练经历和工作中的种种磨砺,练就了我的抗挫折能力。在我看来,这就是一次跳高,不断挑战新的高度,跳过极限后,坦然接受最后的失败。是的,跳高的终局总是失败。然后呢,再训练再蓄积能量,发起新的冲击,直到越过障碍。带着这种精神,我们顺利通关。

再讲个“猪队友”的故事。学校申报省“十三五”特色高水平学科时,我们的任务是在四天内高质量组织完成申报材料,接受校内三轮预答辩及省答辩。由于高强度的压力和极度疲惫,我第一次突发眼疾,连续多日单眼充血。为什么这么累?首先,这是一场专业性极强的申报答辩,评审组十几位专家中有院士、教育厅副厅长。同时,我远在长春的爱人术后无法自理需要照管。一定年龄之后,人往往最怕两件事,一是有恙、一是分离。就在这个内忧外困的煎熬时候,我遇到了两个可爱的“猪队友”。

一是,单位人事处在申报我同级改职材料时因政策没吃透,材料不充分申报受阻,我需要接受职称升级受挫现实带给我的负面情绪。二是,为体现新兴交叉学科特点,我们分五个研究方向先由各板块负责人分别撰写,再由我汇总整合,环环相扣,共计两天一夜的时间。一位成员由于没有听从我的劝告出去讲课,传回来的材料质量极差,不足以单独支撑一个研究方向。时间紧迫,怎么办?

关键时候还是体育精神发挥了力量。一方面,干体育的人都有股不服输的劲儿,敢于挑战自我迎难而上。另一方面,体育训练是讲求科学的。比如跳高,就是在仅有的几秒内有节奏地将“速度+力量+协调+柔韧性”一气呵成。为实现总目标,先要分解成几个相关的专项训练,各个击破,而后形成合力。这种“分解-组合”的系统训练方法正是体育科学思维之所在,放之四海而皆准。母校张连群老师当年教会我,如何正视自己客观条件的不足,如何运用科学的方法弥补这种不足,达到最好的成绩。

于是,我当机立断把“音、美、体”合成一个传统艺术研究方向,再次“分解-组合”确保了答辩材料的如期上报。答辩规定时间10分钟,那天我只用8分钟便陈述完毕。随着我的陈述专家们表情越发兴奋,其中一位专家在我刚讲完便脱口而出,“你们是我们一上午听到的最符合新兴交叉学科的!” 晚餐时其他学科、专业团队还在忐忑等待,我已经先后接到三个祝贺短信。和我一同进去答辩的主管副校长微信说:“老刘,咱们过了!”后面六个握手表情,同甘共苦的科研助理看到消息说:“我想哭!”。

参加山西省五台山生态文化研究院学术委员会成立仪式发言

真挚叮咛

Q:面对社会竞争,您认为在校生应该怎么做?

我们先说竞争的是什么,再说怎么培养。我认为国家竞争力核心问题是人才竞争。以我为例,我借人才引进的快车成为高校老师,五年时间我从光杆司令到组建起一支非遗学研究团队。整合了其他八个二级学院的传统学科,将非遗学提升为与一级学科并驾齐驱的特色高水平学科中的新兴交叉学科,学校成为省里高校唯一建设单位。将长白山非物质化遗产传承保护协同创新中心,发展成为省级正式确认建设非遗专业平台,并辐射出11个非遗专业省级以上平台。这就是人才竞争的力量。

教育是根基,培养出能够独立思考,有创造素质的个体,国家和民族才有生命力、竞争力。民大学子要珍惜学校多元的民族文化环境,各民族取长补短,把“美美与共”的校训落实到具体行动中。学习上,充分的汲取首都、高校、名师的学科营养。假期里,结合专业下基层去做田野调查。田野调查是人文社科学生的基本功,形成调研报告,提升到学术层面公开发表为毕业论文奠定基础。有学校最优秀的文化营养支撑,有社会实践经验,有田野考察的能力,四年的学习形成一个不断裂不割裂的良性生态链。就业之时这就是最有力的竞争武器,助力你在社会赢得尊重。

此外,我希望同学们坚持体育锻炼,好的身体是我们受用一生的财富。定位个人能力和可利用的资源,选择一个与自己能力相符的平台,切忌好高骛远。建立良好的人际关系,身处社会群体当中我们要保持一个和谐的状态。最后,帮助别人是最有意义的一件事,助人等于助己。

2020.11重庆第二届黄炎培杯非遗大赛笑捧非遗特色院校牌匾

Q:在非遗研究领域,您能给我们提出一些发展建议吗?

非遗学跨自然、人文两大领域,是典型的综合性的交叉学科,国内很多高校已开始设置新型交叉学科硕士点、博士点,每个有兴趣的学生都可以涉足。我周围很多人从事非遗研究后,在毕业论文、互联网+、全国大学生计算机设计大赛等学科竞赛中屡屡获得佳绩,取得过全国一等奖、获批金课等。我也曾指导、帮助一批年轻人成功申报省部级以上项目。在非遗和民族宗教领域,如有需要我愿意为校友提供帮助和借鉴。

通过这些年的研究,我觉得长白山文化是宝贵的文化资源。在非遗衍生品设计、销售等方面,我正在寻求合作。欢迎民大校友来通化师范学院参观指导访问交流合作,让我们有机会延续母校情缘。