个人简介

王生斌,中央民族大学96级历史系校友。英语同声翻译译员,历史通识教育推广人。

大学期间,自学英语并受聘为北京工商大学英语系学生教授语法课。毕业时,放弃留京机会成为英语同声翻译员。从业20余年多次为党和国家领导人、访华政要、跨国公司全球领导人担任口译员。2009年创办翻译公司。2002年-2012年在知名教育机构新东方教授口译课程,获得“新东方十年功勋教师”称号。

2015年创办“老王双语私塾”微信公众号,开始从事历史人文和英语融合式的通识教育推广工作,致力于打造中英双语讲历史第一人。先后在北京、深圳、新加坡三地为公立学校和国际学校学生,中英双语讲授中国通史、中国近代史、西欧文明史、西方文化史、美国通史、英国通史、荷马史诗、中国文学简史、希腊神话、金瓶梅精讲等文史课程,以及中英文写作、中英文演讲、中国古典文学赏析等课程。

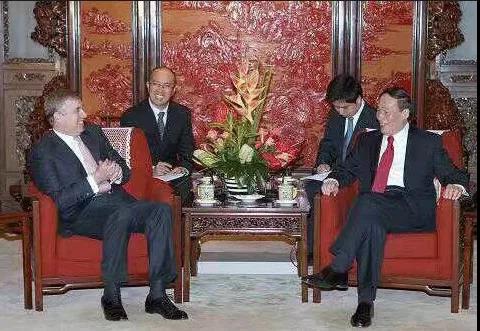

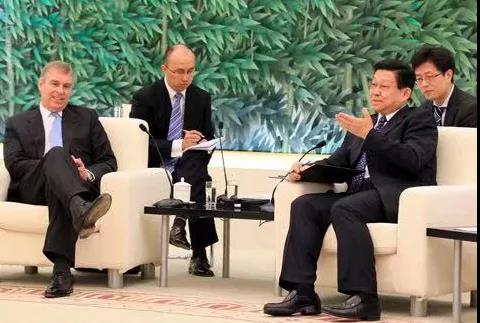

在中南海英国王子安德鲁与时任国务院副总理王岐山会见提供翻译

关于英语学习

Q:您在民大的收获是什么?

英语、历史是我的民大收获。高中时我英语成绩一直“垄断”全校第一,报考民大时首选法律系,孰料被调剂到历史系。但这也算个意外收获,因为我入校后丝毫没有放松英语的学习,甚至以此谋职。同时,我又收获了一个30岁后才感受到让自己一辈子受益匪浅的专业——历史。

我是一个历史系毕业的英语口译工作者。口译和历史的结合,在我看来是“天然的绝配”。英语翻译很多,但能从事同声传译的可以说凤毛麟角。因为口译职业不仅对英语综合素质有着极高的要求,而且对于各个行业的知识面也要求很高。低段位的同声翻译在乎的是语言的质量,高段位的翻译的核心却在于industrial expertise(各行业专业知识)。我们圈子里经常有个笑话:在翻译的场景里,台上的演讲人是专家,听众也一般都是行业内的专家,唯独翻译是棒槌。但是,顶级的翻译能做到翻译哪个行业像哪个行业,根本看不出内容的“生疏感”。二者的本质差异在于快速学习能力的高低,这背后没有勤奋的阅读习惯做支撑是难以持续下去的。

作为口译员陪同王石和高盛全球老大在清华经管参加活动

回顾从上大学到毕业这25年的时间,我觉得一个最宝贵的经验就是持续学习和持续阅读。历史系打下了扎实的理性思维和阅读习惯,使得我在毕业后的二十年里,每年都保持着近百本的阅读量,而且大多数都是难啃的“经典书”,畅销书寥寥无几。几经搬家我最大的财产就是3000多本书,装箱量吓坏了搬家公司。

阅读习惯是历史专业给我带来的最大的乐趣和益处,而广博的知识面和快速学习的能力,正是我在历史系四年的浸泡中潜移默化形成的。

Q:作为历史系的学生您毕业后竟然成为了英语口译工作者,很好奇您大学期间是如何提高英语水平的?

客观讲,高中英语真的太肤浅,我觉得自己真正意义上的英语学习是从大学开启的,包括听力和口语。那个时候学习英语的毅力到今天都让自己佩服,除了每天早上起来听VOA,每个周五傍晚雷打不动地跑去隔壁人大英语角练习口语,一坚持就是4年。从一开始的不甚流利和不知所云,到大二时突飞猛进和字正腔圆,实现了质的飞跃。在口语带动下,听力、词汇和阅读以及演讲能力也全面开花。

大二、大三我连续两年蝉联全校英语演讲比赛的第二名,这对于历史系这个传统上不太重视英语的院系来说,算是个挺不错的成绩。我大三开始勤工俭学,接一些口译和笔译的活儿,不但锻炼了自己的实战能力,还让自己的零花钱鼓了起来。大四甚至在北京工商大学给当时的大二的学生教了一学期的语法课,也幸亏我长得比较“早熟”,否则大四给大二的学生上正规的大学英语语法,也是一个敢死,一个敢埋。也是从那时起我拥有了平生第一张工资卡,每个月1500块的兼职收入在20世纪末已经让我这个学生非常开心了,根本花不完。

Q:有人说民大学生能歌善舞却少见英语出色的,而您作为非英语专业的民大生打破了这个说法。可以分享下学习秘诀吗?

回头看,当初英语取得飞跃的原因,我发现毅力其实比方法更重要!只要悟性不差,方法别太奇葩,估计在毅力的推动下,持续走下去都会“云开雾散”。这一理念贯穿至我现在的做人做事——咬定青山不放松。身边熟悉我的朋友都说,我身上有股子“老黄牛”的韧劲,特别有毅力。

比如两年前害怕变成中年油腻男的我未雨绸缪,开始跑马拉松,连家里“大领导”都怀疑我坚持不下去,结果我用了4个月就跑出了人生的第一个半马。二年里虽然疫情持续近1年,但我愣是拿回了4枚半程马拉松的奖牌。如今体型丝毫不“油腻”,精神矍铄,这背后的毅力谁跑谁知道。

2019年参加第一个半程马拉松

Q:听说您毕业时放弃留京机会选择去了私企,您不觉得可惜吗?

2000年毕业时,我犹豫再三,推掉了能解决北京户口的中国杂技团外事翻译的职位,选择去了一家私人公司。因为公司在面试后决定一毕业就派我去英国伦敦工作,给访问英国的政府代表团做外事口译。

现在回想,当时的选择虽然多了一分不确定,但是在机会和安逸之间,我肯定毫不犹豫地选择机会。对于这个选择我一点也不后悔,口译职业翻译的级别通常比较高,行业比较广,经过伦敦锻炼,我明显感觉到自己知识储备和英语素质又上了新的台阶。

为英国王子安德鲁访华提供英语口译服务

Q:有人说您是“新东方”骨灰级的口译老师,您能向我们分享下您的口译职业生涯吗?

2002年一个偶然的机会,新东方的某时任合伙人看到我的简历后推荐我去给他朋友的政府代表团做了一个星期的口译,反响非常好,于是他就直接把我推荐给了当时新东方口译项目部的校长,于是,24岁时的我开始在新东方最“顶级”的口译项目里教“口译”。上过新东方培训课的同学都知道,新东方课程强度大、竞争激烈,高压之下老师流动性也强,而我一干就是十年,被戏称为“骨灰级”教师,还被授予功勋教师称号。教课的同时我还在在市场上“接客”,正式开始了口译的生涯。

在新东方教授口译课程时与学生合影

在民大学了四年历史,最后我居然以“口译”的身份走上了社会,可谓“不知道哪朵云彩会下雨”。如果最近几年没有新人,我估计是民大近20年来在北京市场上的第一个、也是唯一一个英语同声翻译译员(有一个做韩语同传的94级师兄,做的非常高端),而且是历史系毕业的。

随着口译经验的逐渐丰富和人脉的逐渐积累,在过去的20年里,有幸以“口译员”的身份参与到了许多重要的历史性事件和会议的翻译中,比如中非合作论坛、APEC、北京奥运会、广州亚运会、中美贸易争端的谈判……也为许多国内外政要、企业家提供过口译。随着口译业务越来越多,2009年我创办了一家翻译公司,既让自己从日益繁忙的口译事务中逐渐解脱出来,又能培养新的口译员,给他们练手的机会。

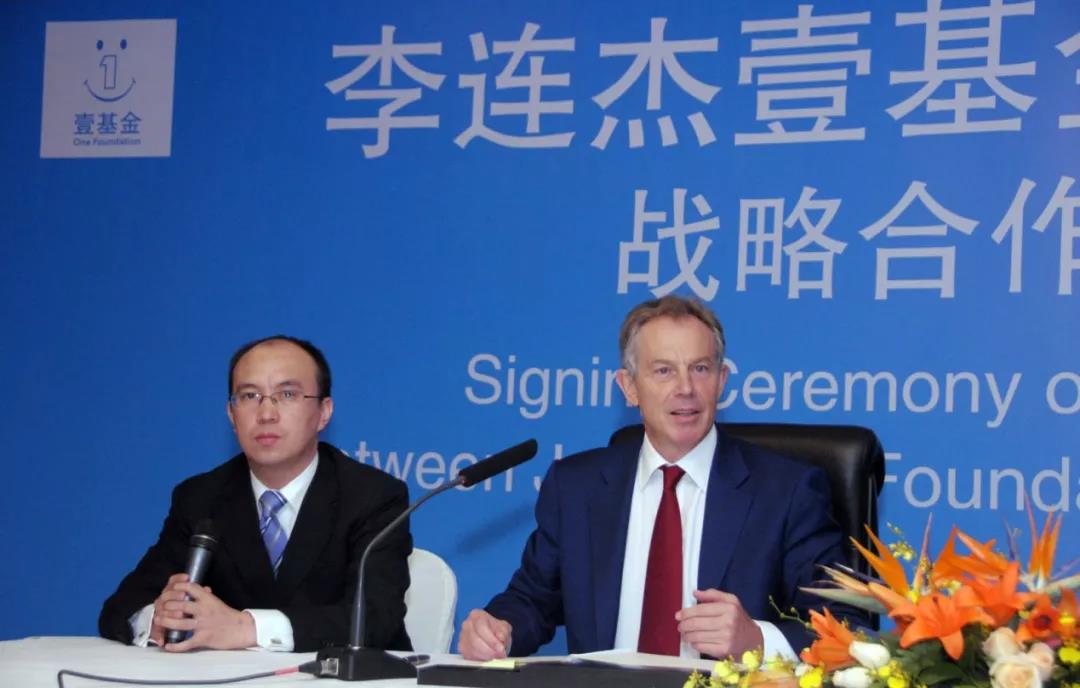

为英国前首相托尼布莱尔提供口译服务

关于life purpose

(人生目标)

Q:您是如何看待大学生的职业迷茫的?

客观讲,迷茫是当前所有人共同的焦虑。面对瞬息万变的社会发展、知识更新速度、行业频繁迭代,从大学生到如我一样已过不惑之年的人,似乎或多或少都有些get lost的感觉,看不清未来的路,找不到喜欢的事,很是焦虑。

其实,也许life purpose本身就是个伪命题,一个大学生正是面对各种“可能”的年龄,不应该一锤定音来找到这辈子需要扎进去的事,暂时的迷茫和看不清其实都特别容易理解,毕竟,谁的青春不懵圈啊!工作二十多年来,我最大的感受就是学习是一辈子的事儿,只有持续地保持学习的习惯和思考的习惯,才能在机会来临时,用自己内在的素质抓住机遇。

Q:您对民大的学弟学妹们有什么建议?

如果钱能买回青春,我一定会倾家荡产买回到大学时期,我可以允许自己迷茫,但是有些事还是需要趁早头脑清醒,越早越好:

第一,你可以不知道你喜欢什么样的姑娘或小伙,但是你必须要在大学期间基本摸索出自己最有兴趣的事情。

站到40岁看身边的人,再从历史里搜索一番,你会发现,但凡在某一方面有所建树之人,一定是大半辈子“痴心”于自己喜欢的事情,也只有这样才能够做得久并做出成绩,这几乎成了我现在的人生信条。

在美国自驾去往美国最南端的KEY WEST

如果每天上班都是带着上坟的心情,那趁早赶紧换行业。即使你喜欢做个扫大街的环卫工人,只要你心仪这个行业,你一定会绞尽脑汁想方设法地在“如何扫好地”这件事上投入精力,最后扫出一个环卫上市公司也是有可能的。这就是兴趣和信念的力量。

好的历史环境在于,过去,大家就业的范围很窄,工种也很有限,而时下,社会极其宽容,业态多的令人发指,新创出来的工种闻所未闻却引得众人趋之若鹜。连创业也是五花八门,形态各异,这就是历史机会,不要给自己设限,循着自己内心最真实的爱好扎实地走下去,Life purpose一定会在最后的实践中呈现。所以,Life purpose一定不是想出来的,是做出来的。

第二,什么都可以耽误,唯独时间和读书这两件事绝对不能耽误。

第二,什么都可以耽误,唯独时间和读书这两件事绝对不能耽误。

我们上大学那会儿要是老听到一些“过来人”这么迂腐地提醒我们“学习和时间”的重要性,我估计我都有扔臭鸡蛋的心了,毕竟那个时候会觉得这些都是“陈词滥调”,大学生需要的是立刻能赚大钱的“葵花宝典”,不需要这种根本性却不紧急的“人生教导”。可是,我是真心发现磨刀不误砍柴工,现在最奢侈的生活就是回到学校里重新回炉一下,感受那种吸收各行业知识的充实感,但现实很可能是人生就像被家庭和孩子困住的猛兽,想折腾都没那么那么一大段静心读书的时间了,大多数的时间只能是在每天孩子睡觉后从仅有的睡眠时间里挤出来的。

记得有人说过,如果不读书,你的价值观和世界观就是被身边的人来界定的,只有从那些畅销了几百年几千年的经典中汲取人生的智慧和知识,才能让自己的头脑清醒起来,遇事不乱不慌,选择才可能少犯错误。

所以,师弟师妹千万不要被“读书无用论”给带偏了,也不要被身边一夜暴富或者造富的神话给整蒙圈了,与其抱怨各种机会都越来越少了,或者实现阶层逆转的可能性越来越渺小,不如踏踏实实地把大学时光充分利用起来,多读些有营养的书,充实自我。在任何时代阶层都是固化的。同样,在任何时代阶层逆袭的可能性,在勇敢的奋斗者看来也都是存在的,一直存在。

兜兜转转又回原点

Q:听说您在口译做得风生水起的时候又转行了,你能分享下这段心路历程吗?

始料不及的是,在蒸蒸日上从业15年之后,我出现了职业倦怠现象,紧跟着的是职业迷茫。曾经激动的工作环境、工作内容和工作薪酬已经无法让我心生涟漪,颇有曾经沧海难为水,除却巫山不是云的感觉。

另一方面,对历史的严肃阅读沉淀到一定程度后,我想要“与人分享”。最重要的是,口译职业让我利用工作便利游历了5大洲的30多个国家,所到之处必有的博物馆之旅以及对当地风土人情的深入了解,这些经历让我越发认识到历史通识教育推广的必要性。我笃信随着人们口袋越来越鼓以及国际旅行日益成为家常便饭,具有厚度的历史人文旅游一定会超越打卡式的景点旅游。而要想在国际旅游中得到收获,必要的历史、人文、艺术类的通识知识不可或缺。

自驾德国时参观科隆大教堂

2016年我开始在北京尝试着从事一些看似阳春白雪的专题讲座,主要涵盖了欧洲史、美国史和英国史以及宗教史,取得了非常不错的反馈,并设立“老王双语私塾”微信公众号。

2017年由于家里“大领导”工作变动,我们一家暂时南下深圳,加上孩子也开始在深圳的国际学校上小学,于是我思路一调整,把原来面向成人的历史人文课程修整一番后,改为用中英双语向国际学校的孩子讲授历史类课程,结果取得了巨大的成功。诸如此类的课程不但深圳没有,北京也几乎难寻竞品。

2020年我们举家又迁移到新加坡,虽然受困于疫情,但是由于之前积累了大量的学生,又有完备的课程体系,所以很快地在疫情期间在线开设了8-9门历史和英语类课程,受到了学生和家长的喜爱。

如此下来,自己也慢慢地立了一个新flag, 我要做国内历史老师里英语最好的,同声翻译里历史知识最棒的。用时下最流行的话来说,可谓完美跨界转型。

来源:老王双语私塾 公众号

原本以为从北京迁居深圳后会遇到职业和人脉双瓶颈,没想到原先储备的知识加上对教育的笃信,居然成功另辟蹊径。不仅弥补了我口译职业倦怠期之后出现的职业困惑,而且完美地把自己擅长且喜爱的英语和历史结合起来,找到了不惑之年后可以做半辈子的事业。当前也有许多天使投资和风险投资机构来和我接触,希望不久的将来能借力打力,把自己心仪又有价值的事情持续做下去。

Q:您是如何看待这次职业转型的,有什么感悟可以分享吗?

这次转型让我再次相信了“天道酬勤”和“不知道哪朵云彩会下雨”的道理。兜兜转转,居然又回到了历史这个老本行,如果没有一贯的阅读思考和写作习惯,即使历史人文通识的机遇来了,我也抓不住。

回顾这些人生阅历,越发觉得每个人和每件事可能都有自己的节奏,有些事真是急不得。无法控制的事情中,我们能做的就是不断保持奋斗的状态,抓住每一天,保持阳光进取的心态,努力灌溉,静待花开,至于最后结果如何,只能尽人事听天命,得之我幸,失之我命。最忌讳的状态就是不付出也不敢尝试,还自我各种设限,一副丧眉搭眼的泄气劲儿,浪费了美好时光。

与欧洲史班学员讲座合影

Q:感谢您参加访谈,和我们分享这么多,有机会能听到您的中英双语版历史课吗?

毫不避讳地说,接到栏目组邀请时其实内心是非常抵触的,毕竟自己都还处于“寻寻觅觅”人生意义的“兵荒马乱”之中,遑论经验,名不副实。一个半月下来,栏目组的热情感动着我,师姐“连环夺命催”中的一句话让我终于放下心理包袱:师弟,又不是让你写回顾一生的“自传”,你就假设自己重回25年前的校园,有哪些“雷”你是不会踩的,把这些写出来也足以供学弟学妹们“资治通鉴”了。我非成功,但在英语学习上确实积累了一些心得,再想想,这也是梳理自己的一个机会,考虑到自己不惑之后似乎也逐渐找到了人生后半程的“方向”,于是就硬着头皮拿起了笔,大胆地跟学弟学妹们聒噪一篇。

瞧,最宝贵的人生经验根本不是具体的“术”,而是普通的不能再普通的人生常见之“道”,这些其实才是最根本最重要的,但也是最容易被大家忽视的,因为它太“老生常谈”了!希望絮叨这些能够对处于最有活力、最有激情的年龄段的学弟学妹们有所帮助,也是对我自己的时时提醒和自勉。最后,给大家拜个早年,祝愿民大老师、校友身体健康,牛年大吉!留下我的一个非主流公众号“老王双语私塾”,偶尔发些小文和朋友们云端再会。