个人简介

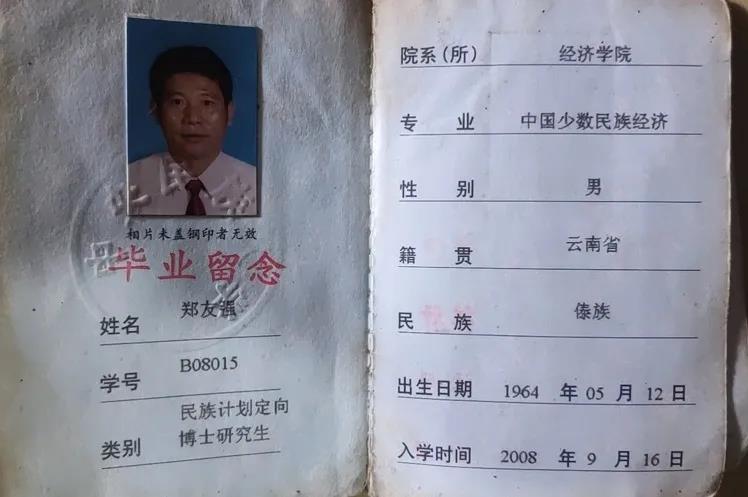

郑友强,傣族,82级政治系政治经济学专业,经济学学士;97级哲学与宗教学学院(在职)研究生,马克思主义哲学硕士;经济学院08级全日制博士研究生,法学博士。现在云南省普洱市景谷傣族彝族自治县农业农村与科学技术局工作,四级调研员。

民大岁月

Q:您在民大的生活是怎么样的?母校生活的哪些经历让您记忆犹新?

1982年,我以418分的成绩考入中央民族大学政治系政治经济学专业。当年云南全省文科最高分是443分,410分以上的只有50人。我也是景谷一中考入北京的大学的第一人,当年全县高考第一名,比第二名(文理科合计)高出50多分。报到时,我坐了四天的客车到达昆明,又坐了三天的火车到达北京,总共花费了整整一周的时间。

记得到达崇文门火车站时天快黑了,由于怕路上耽误,我比要求的报到时间提前到了一些。学校还没开始安排接站,我只得自己摸索到学校。虽然是第一次从山沟沟来到大城市,但由于我是学文科的,会看地图,就按地图自己找学校,一角钱坐114电车到动物园,又转坐332公交车7分钱到了学校。

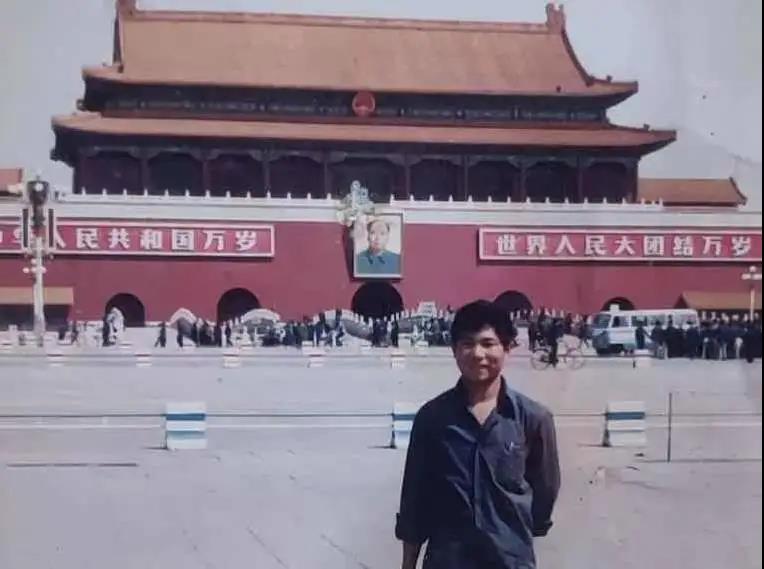

到校后天安门留影

八十年代初期,初、高中教育还没有普及,能读到高中后升入本、专科继续深造的比例仅有4%。82年全国的本、专科招生规模是40万,中央民族学院的招生人数只有一千多人,在校生人数也只有三千多人。能考入全国重点大学的中央民族学院,都是当地的学霸,是名符其实的“天之骄子”,加之大家都有着崇高的理想和使命担当——为实现四个现代化而努力,所以同学们学习都努力从方方面面努力提高着自己,学校的图书馆每天都座无虚席。

除了学习要求的学科外,大多数同学们还参与了各种课外活动。我就进入了武术队和吉他班学习。即使是在宿舍楼里,同学们也经常开展各种热闹的活动:有静心画画的,放着录音机练舞的,弹吉他的,拉提琴和二胡的,吹大号、小号、萨克斯和口琴的……(均在正常休息时间之外)活动虽多,大家也不会觉得互相有干扰。此外,我记忆深刻的还有军训,教官要求严格,方法也得当,虽然打靶考核时我五发只打了48环,但对我后来影响很大,工作后,除单位组织的打靶外,我还经常在民兵训练时混靶打,几乎都是五发五十环,十发一百环,领了不少奖品。

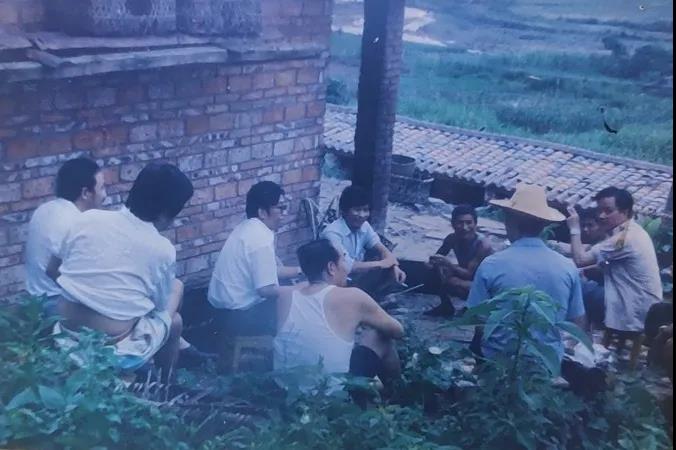

84年礼堂前

在校的第二学期,由于老师和同学们的支持和信任,我当选为班团支部书记,并在大三加入了中国共产党组织,是班上的首批三名党员之一。我还有幸参加了国庆三十五周年大阅兵,抬着国徽(第三方阵或国徽方阵)走过天安门,受到了邓小平同志等党和国家领导人的检阅。在走过天安门前时是要走正步的,为此我和参加活动的同学们在国旗护卫队教官的指导下,进行了近半年的艰苦训练,其中很大部分是北京的夏天。北京的紫外线不强,所以大家肤色都很白。但到阅兵时,我和同学们都变成黑白人了,除了有衣服和裤子遮挡的部分外,大家的皮肤都是黑的。

为了参加晚上的首都百万群众国庆大联欢,我们还进行了严格的集体舞和交谊舞训练。练到最后,我感觉自己跳这些舞的水平都可以当教练了。联欢晚会我们学校被分到的地点是在水金桥正中的西部,水金桥前只有东西有两个联欢区。中央民族学院的联欢区刚好在吊臂摄像机前,加之我们的精彩表演,在整个直播中抢了很多镜头。可惜我的位置不理想,刚好在摄像机下,失去了向全国人民展现我舞姿的机会。

85年天安门

在学校期间,我在思茅地区在京老乡同学们的支持下,组织了思茅地区在京学生老乡会,每年组织迎新和送旧两次联谊会。当时思茅地区在民院的学生每四年合计也就十多人,加上在北京所有其它高校的思茅地区学生,也就二十多人。

思茅地区在京学生老乡会开始时是自发的,每个老乡两元钱,就是买些瓜子和糖果,向系里借音响设备,找个教室,开展一个通宵的活动。后来,我们的活动得到了在中央党校进修的思茅地委领导的支持,老乡们就不用凑钱了。活动内容也有了改变,首先是地委领导向老乡同学们介绍思茅地区的社会经济发展现状和前景。我记得当时思茅地区的大项目有漫湾电站和思澜公路,并向思茅老乡同学们提出了回家乡工作的希望。之后是大家和领导交流,再之后又是通宵的活动。

快毕业时,地委领导希望我在思茅的在京同学中带个头回家乡工作,给的条件是思茅地区任选单位。当时的交通条件差,在外工作很不方便,我也有回家乡工作的意愿,就选择了回景谷县计经委工作,所以在思茅报到后,就戴帽分配到景谷计经委工作。

思茅市委书记到农场调研 云南日报头版头条

职业经历

Q:能简述一下您毕业后的工作经历吗?在基层工作中您遇到过怎样的困难?您又是如何解决这些困难的呢?

脱贫工作

86年7月,我到景谷计经委工作,9月就被抽调到山区脱贫工作队,到景谷县的凤山区海庆乡(相当于现在的村)工作,离县城60多公里,到凤山区后还要走二十多公里的山路(要五个多小时)。

海庆乡(现海庆村)有八个自然社,一千多人,当时人均有粮200多斤,人均年收入一百多元。乡干部设书记一人,乡长、副乡长各一人,文书一人,都是不脱产的,也不在乡里住,平时只安排一人值班。乡政府也就是大集体时期盖的一排六间土坯瓦房,每间9平方米左右,地板也是夯土的,房前是三米宽的平地和半亩左右的菜地。乡政府还有一部两个乡合用的手摇电话,响两声是海庆乡的,响三声是另一个乡的(平田乡)。虽然通了公路,但只有旱季能用两、三个月。有个体的一台东方红拖拉机和一辆旧卡斯车。由于路况和车况不好,加之驾驶员的技术也不敢恭维,我和同事都没敢坐过他们的车,所以来回都是走山路。海庆乡是一个传统集市,逢农历初四、十四、二十四赶集,所以还有一个分销店,有售货员一人,除赶集日外平时不开门,要买东西就直接去找售货员。

因为乡政府没有多余的床,我们两个工作队员的床是自己制造的。各砍四个带叉的树桩,两根横档,若干竖档,上面铺上敲开的竹板,再铺上自带的行李就行了。饭也是自己做,乡干部来也是自己带米和油,菜是我们平时种的,很多,但也就是佛手瓜、南瓜、萝卜、白菜、青菜、蚕豆,吃不完的还让乡干部带回家。平时区里安排的工作也不多,也很少有上级领导和工作人员来,乡里也没有过多的党务政务。

因为是驻乡工作,有很多时间可以到农户家走访。在走访中,我也经常帮农户家干些农活。在这期间,我学会了犁田耙地。其它的农活,譬如玉米种管、插秧、打谷子、茶叶种植加工等过去就经常做,现在只是重复做而已。

当时的生活条件十分艰苦,多数农户家粮不够吃,多半还是掺玉米、草籽和薯类等。为了不麻烦老乡们,我们基本上不在农户家吃饭,经常半夜回来才煮饭吃。

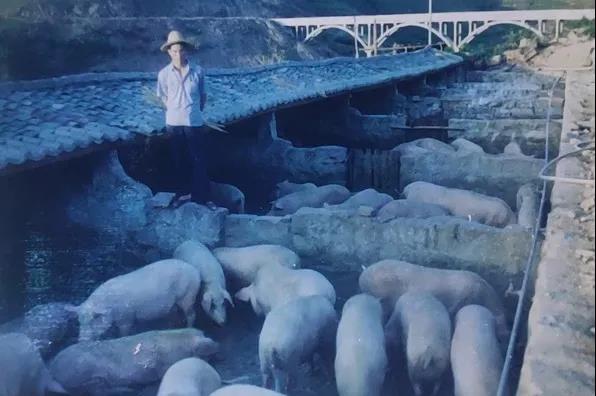

因没有粮食喂猪,农户家的猪都是放养的,两三年才有几十斤,大多数都是卖架子猪给坝子的农户,每年只育肥一头过年吃,大的也就一百多斤,过年后一、两个月大多农户家也没有肉和油了。鸡还多些,农户除自己吃外,还走路拿到县城卖,这是主要的经济收入来源之一。分销店会调些外地加工的带皮肥肉来卖,但到雨季也拉不进来,我们也经常没肉、油吃,记得有一次八天没吃肉了,等售货员回来,我买了一斤八两的带皮肥肉,一顿就吃完了。

在海庆乡工作十八个月后,我又到计经委机关工作了一年多,又被抽去搞农业综合开发工作,主要就是建小水库、沟渠、农田改造、种植养殖等。其中九零年至九三年,我负责的是新建的一条投资一千多万元(当时我的月工资是79元),流量每秒三立方米的三十二公里的大沟。工作内容主要有协调田地占用、青苗、沙场石场、施工队的驻地和饮水、迁坟、投工投劳和义务工分配等。

虽然我每天都有事务和纠纷要处理,但没有一起纠纷是闹到县级部门处理的。加上村建、林改、新农村建设等工作,我在工地工作的时间共有十五年之多。在这样的条件下,我学会了开大车、推土机、种植养殖和车辆的一般维修。

由于路况差,在半路上车出故障是经常的事,记得有次农用车的刹车油管断了,没材料换,也不像现在可以打手机叫人来修,在没有刹车的情况下,我开了三十多公里才到了可以修车的地方,其中还有十二公里是临时修的山路。还有一次,拉着四吨多货物的货车,在下坡且弯道很多的路上刹车失灵,飞奔一公里多在下一个上坡路上才停下来松口气。这时,我已全身冒大汗了,抽了四根烟后才静下心来,把后轮漏油的油管堵上,开着只有三个轮子有刹车的货车继续走。

93年县领导到水库工地视察

与茶为伴

我生长和工作的景谷县离普洱市区还有170多公里,现在修了高速和二级路,拉直了也还有130多公里。景谷县是“茶祖之乡”,是茶马古道北段的起点,是普洱坨茶的发明地,海外闻名的“中茶”的“文革砖”普洱茶的产地,也是全世界唯一有古树白茶的地方,云南白茶也是要出自景谷的白茶才是正宗的云南白茶。

我的祖辈们是世居的“土著民”,卖茶收入是维持生存的主要来源之一,我小时候就是在“古茶树下灌蛐蛐,古树茶上掏鸟窝”的环境中长大的。我对那些把古树茶神秘化的宣传不感兴趣,因为古树普洱茶对我来讲,也就是家里就有的普通的土特产。

除了出生在古茶林中外,我十来岁就在假期经常到云南五大茶厂之一的“景谷茶厂”(编号“5”)做小工。景谷县是国家商务部云南茶标准的制定地,每年春茶出来后,由景谷茶厂制样,经上报审批后,再发往云南其它四个茶厂按样收购。普洱茶的一到十级和级外茶就出自景谷的标准。我父亲在乡下供销社工作,除收购其它农产品外,也收购茶,茶叶的分级我也在那时就学会了。我家的5245系列就是按52年的云南茶叶标准四级毛茶加景谷茶区编号“5”加工的。在海庆驻村工作时,我参与了海庆乡(现为海庆村)的千亩现代茶园的项目实施。

云南的茶种植虽然有很长的历史,但到清末和民国时期,由于战乱,外销通道受阻,基本上不再新增加种植了,甚至很多茶园改种其它作物或荒废了。新中国建立后的“以粮为纲”时期也少有新开发茶园,所以过去留下来的茶树都是百年以上的古茶树,我的判断标准就是我父亲的父亲时代采摘的茶树就是古茶树,至于之前还有多少年就不用计较了。

但在八十年代末九十年代初期景谷的大规模现代茶园建设的同时,也进行了大规模的老茶园改造,所以曾经闻名的景谷的古树茶所剩无几,家里做的古树茶主要还得到临沧、西双版纳拿原料。

在计经委工作期间,由于实行的是计划经济,景谷茶厂是县内少有的几家规模化国有企业,计经委要参与茶厂的计划制定和生产经营管理,所以少不了随时到茶厂了解情况。之后在18办(实施咖啡、茶叶等十八项生物产业建设,后改为创新办,茶办,现为茶叶咖啡特色产业局)工作期间,为省政府的调研进行了一次古树茶资源调研并形成调研报告上报,奠定了我全面了解普洱古树茶分布和特点的基础。

我与茶打交道也有半个多世纪了,加之专业学习的需要,我看茶叶的角度都是从世界的角度,前不久为县上写了篇生态茶园建设的论文,以世界茶产业发展为背景,不知在哪发表,还拿到了300元稿费。

家里的茶厂,因坚持只做古树茶和优质的白茶赢得了口碑,原料家里人亲自挑选,不用二手原料,都是当地最好的古树茶和白茶,熟茶原料也都是古树料。加工工艺也严格按我的工艺要求进行,既是拿得出手的高端普洱茶,又是经济实惠的口粮茶。在家人,特别是儿子的努力下,产品不仅全国都有销售,而且销售到了港、台、韩及欧美等二十多个地区和国家。但由于价格合适的古树普洱茶原料有限,只能满足小范围的需求。

近年来,我的工作量不大了,虽然时间不够用,但我还是开始抽空写作,也算是开始人生的总结。《Economic Theory and Practical Economics》一书, 72万字,已发给出版社,但还不知道能否顺利出版。现在,我正在编写《The History of Western Philosophy》一书,打算在退休前完稿(还有三年,但不知能否坚持下来)。用英文写,不是我英文水平高,恰恰相反,我是想利用写英文书巩固和提高一下自己的英文水平,在不断的学习中提高和充实自己。

08级博士毕业证

走进民大时,我还是十八岁的青春少年,如今已过知天命的中年,成为“奔六”人群中的一员。当我再次进入民大读博时,当年留校的同学,甚至师弟师妹们,很多已是校院的领导,知名的专家、学科带头人和博导,我为他们和民大感到自豪和骄傲。虽然现在母校扩招了,但能考入民大的师弟师妹们依然是这个时代的优秀人才。希望大家能够共同努力,珍惜在民大的学习机会,不要浪费时光,用内心评价自己,人生是一种经历,没有成败,为我们自己,也为民大争光!