个人简介

崔盛学,朝鲜族,2000级朝鲜语言文学系,文学学士;2004级朝鲜语言文学系,文学硕士;2007级中国少数民族语言文学学院,文学博士。现在广州市华南师范大学外国语言文化学院工作,朝鲜语和韩国语副教授。

民大岁月

本科阶段与考研记忆

记得第一次听到母校的名字,还是通过我的父亲。当时临近高考,父亲会时不时地和我说起,他有个同学从“中央民族学院”毕业,在延边州政府部门工作。后来,到了填报志愿的时候,我就真的选择了民大作为我的第一志愿。第一次来到首都,走进民大的教室和宿舍,见到亲爱的老师和同学们,一切都是那么新鲜,那么充满期待和希望。当时,我肯定没有想到,接下来我人生中的10年时间,将在这里度过。

现在想起来,本科时期在那网络和移动设备并不发达的年代,每个周末在校园操场的“书市”便成为了我们的“欢乐谷”。欧美经典乐曲、古典文学名著,甚至到小型的收音机都是从那里淘来的,也许这就是当年我们的“淘宝”和“网购”。

我读本科的2000~2004的四年间,正好是“韩流”席卷中国大地的年代。作为朝鲜族的我,可能更加直接受到了这股“青春风暴”的影响,当时和校内的其他4个朝鲜族同学,组成了一支舞队,在校内外各类北京市高校文艺演出中,我们开始崭露头角,也成为了母校校园内许多学生都比较熟悉的“五人组合”,现在回忆起来也是一段非常美好的回忆。

2002年,与舞队的伙伴们在天安门广场

到了大三,我开始考虑自己将来的出路。在京就业,还是考研,这个问题困扰了我整整一个学期。最终,我选择了考研这条路。也许很多同学或者老师们看来,平时学习方面并不是很突出,且参加舞队等各类文体活动较多的我,作出考研的决定有些意外,但是在我们班里,确实第一个动手开始准备考研的人就是我。

因为当时的网络媒体并不是很发达,没有办法通过互联网得到更多的考研信息,所以,记得从作出考研决定的那一天起,我就找系里的老师和研究生学长们讨教经验,自己四处打听考研相关的信息,有一个小细节可以非常真实地反映我当时的心态:对“打广告”为目的的传单,我从来都没有认真看过,但是考研的决心,使得我在校园或者北京城的大街上开始关注起考研相关的传单,最终宿舍内的行李箱里,装满了我从北京城各个角落捡回来的“考研类传单”(当时宿舍条件有限,近100张厚厚的传单无处保管)。

正在我“如火如荼”地准备我的考研计划时,非典疫情在北京城开始蔓延。记得到了03年的4月中旬左右,母校里戴着简易口罩,踏上回乡路程的同学们慢慢多了起来,后来我也成为了这群人中的一份子。到了7月末,疫情慢慢开始得到控制,还没等到开学,我就马上回到了学校。因为,通过之前半年的时间,我已经做好了包括报名考研辅导班在内的整个这一年度的考研计划,在家里的3个多月时间让我感到非常焦虑,生怕我的计划被打乱,担心我的这一股“冲劲”慢慢被消磨掉。

后来,我报名的考研辅导班,因为疫情推迟到国庆以后换到农大开课。现在回忆起来,为了赶上一大早的公交车,每天早上摸黑起床,在母校东门的过街天桥下吃煎饼果子当早餐、中午在农大教室(或礼堂)外的阶梯上吃盒饭、晚上继续在图书馆熬到10点的日子,也许是当年只有21岁的我,做出的最正确的选择。

2016年,陪同华师校领导访问韩国大邱教育大学

硕士阶段的学习和考博

本科毕业以后,我继续留在熟悉的校园,师从金春仙教授开始了硕士研究生阶段的学习,研究方向是“朝鲜-韩国近现代文学”。虽然,通过本科阶段的专业课学习,对相关领域的基础知识有了一些初步的了解,但是研究生阶段的学习刚刚开始没多久,就让我感觉到了需要提高和掌握的知识还很多。

记得当时导师给我们布置的第一项作业,就是让我们读一部自己感兴趣的韩国现代小说,写一篇论文,然而,从论文的写作、韩国现代小说相关的专业知识,甚至查阅相关文献资料的基本方法和能力都非常模糊和欠缺。因此,研究生阶段对我来说,是一个不仅在专业知识领域需要更加深入和全面的阶段,也是在论文写作能力方面需要有进一步提高的重要时期。

通过这3年的学习,我不仅加深了本科时期所掌握的专业知识,更重要的是,对本学科的学习和研究产生了浓厚的兴趣,这可能是激发我继续探究朝鲜-韩国学的新知识,接下来继续读博并最终成为大学教师的非常重要的动力。

2007年,参加中韩作家座谈会

到了研三,我在准备硕士毕业论文的同时,也开始思考将来的学术研究方向。其实,到了这个时候,考博已经成为了非常明确的目标,问题在于选择什么样的研究方向是我必须要做好的计划。最终,我选择了朝鲜-韩国古典文学方向,因为我认为比起单纯研究韩国文学,钻研中国文化对朝鲜、韩国的影响和相互间的比较显得更有意义,或者更能够成为将来的热点问题,更适合我的学术研究的进步和职业发展规划。经过自己的努力,我以当年第一名的成绩考上了少数民族语言文学学院文日焕教授的博士,继续留在了母校学习。

整个硕士阶段的学习生活经历,对我来说是一个较为平淡的三年。因为,熟悉的同学们一个个毕业离校,甚至离开北京;也住进了新的宿舍,认识了新的同学,对于我这个“老民大人”来说,一切仿佛又是重新开始一样。这三年间,我多了一些社会上的经历,也就是我们俗称的“兼职”。我担任了各类中韩企业间的商务洽谈、文化交流、央视8套的韩剧等工作的口笔译,也有一次有幸作为央视的翻译参加了《六方会谈》的报道工作。这些经历,不仅丰富了我的课外生活,也对我的成长起到了积极的推动作用。

2017年,韩国大真大学代表团来华师交流

博士阶段的学习和“毕业”离校

记得2000年刚刚离开家乡,来到北京读大学的时候,博士这个称号对我来说是一种遥不可及的“梦想”,或者说连梦想都说不上,因为当时自己对博士这个称呼所具有的内涵并不太了解,只能说是一种“懵懂”的崇拜和追求。当自己真正跨入到博士研究生阶段之后,才发现需要做的事情变得更多了,梦想远远还没有实现。

博士阶段,更注重每个人的自主学习,你需要经常跑图书馆借书、查资料,通过不断的阅读、笔记来尽快找到自己学位论文的主题,也需要时刻关注国内外的学术前沿,积极开展本专业同行间的学术交流等。现在回想起来,其中最为重要的莫过于学术论文的选题,这会直接影响接下来撰写论文的整个进度,乃至可以毫不夸张的说,影响将来的就业和高校教师的职称晋升。

首先,我个人认为,选题一定要有持续研究的可能性。不能写完博士学位论文之后,这个选题就没有进一步研究的价值和可能性;其次,选题尽可能是本专业内自己感兴趣和喜欢的研究内容。完成博士学位论文,是一个漫长而又艰辛的过程,因此,一定要选择自己熟悉而又感兴趣的内容,才有可能写出一篇更加优秀的学位论文;再次,了解国内外的研究现状和空缺也很重要。学位论文的撰写,不能选择学术界已经普遍有定论的内容,也不能选择前人完全没有触及到的太大的、太冷门的内容,这样一来,会增加研究的难度,也会对你顺利拿到学位产生影响;最后,撰写论文的过程中,不能闭门造车,要懂得集思广益、群策群力。一篇博士学位论文,所涵盖的内容是多方面的,如文学方向的研究,就需要历史、文化、宗教、国际关系、地理等专业领域的知识,你需要充分调动自己的研究团队和周边的学术资源,广泛听从导师和其他专业领域的专家学者们的建议和指导。

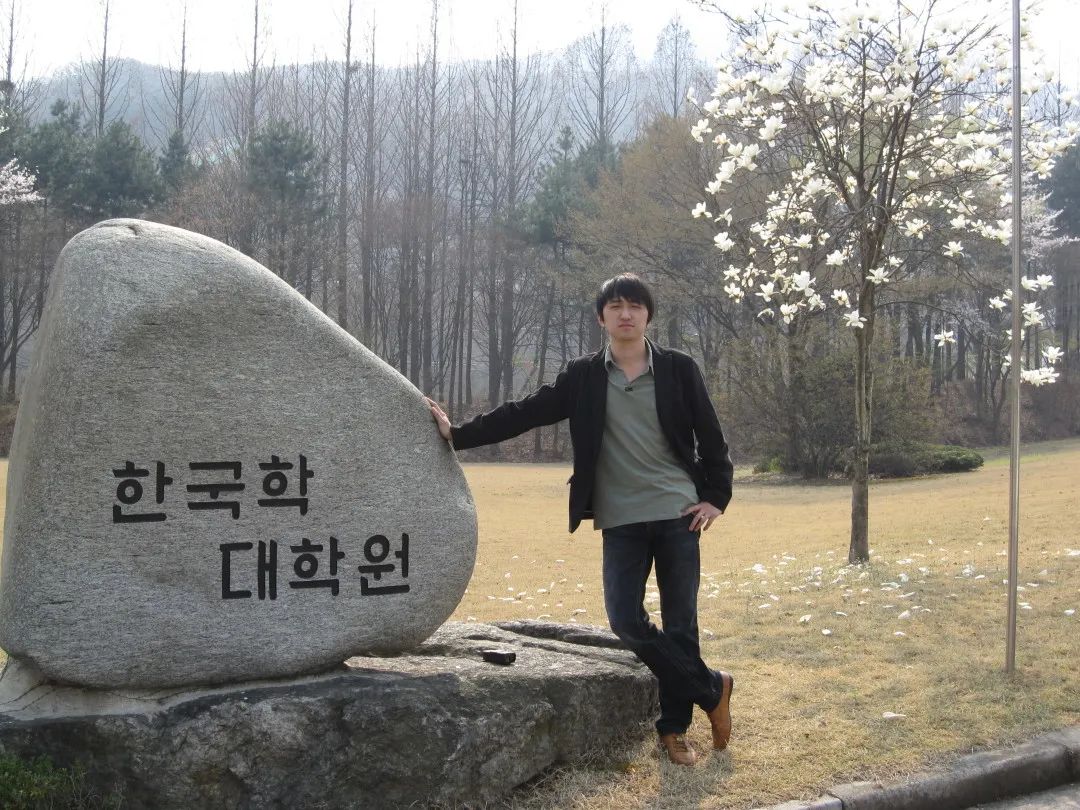

2009年,在韩国学中央研究院

我的博士学位论文,如果说其构思和选题是在博士阶段的前三个学期确定下来的话,具体的查阅文献资料和撰写工作,基本上都是在韩国完成的。因为当时母校进入了“韩国学中央研究院海外核心大学项目”,2009年2月,我有幸作为第一批被派往韩国的访问学者,在韩国学中央研究院学习和生活一年的时间。期间,我通过研究院以及韩国各个大学的线上、线下图书馆和学术机构,查阅了大量的文献资料,最终完成了博士学位论文,题目为《反映丙子胡乱的军谈小说研究》,并与次年回国顺利拿到了博士学位。

拿到了博士学位之后,我的“民大之旅”也即将告一段落,真正“毕业”离开母校的时间也即将到来。回首在母校的这十年,我把18岁到28岁最美好的青春岁月和学习、生活的记忆都留在了这里。这十年,终将会成为我一生中最为难忘的、最为精彩的一段经历,不断激励着我前行,也必定会成为我今后的学习、工作和生活中的宝贵财富。

工作经历

在广州的工作和生活

2010年8月,我南下来到了陌生的广州,开始了又一次新的挑战。初到广州,感觉这里和北京的区别还是非常大的。虽然都是我国的一线城市,但是广州还是带有非常浓厚的南方城市的味道,尤其是传统岭南文化的影子,在这个现代化的国际大都市里显得非常明显。

2010年,初到广州在广州塔前

不仅是这座城市,我的工作单位-华南师范大学对我来说也是相对陌生的一所高校。第一次了解到这所高校,还是通过在华师外事处工作的一位师姐。慢慢的,我了解了这所学校是国家211工程重点建设高校,是以师范生和非师范生的综合培养为目标的省内重点高校。

来到华师外文学院,我主要开始负责学院的朝鲜语和韩国语教学科研工作,也担负起了像教工党支部书记、工会委员和学院科研秘书等职务;校外,我也参加了朝鲜语和韩国语相关的各类国际、国内学术团体,也承担起了广东省广电局、广东省翻译协会、南方人才市场等机构的一些职务,把在母校期间学到的专业知识和其它技能充分运用到工作中。

因为我在外国语学院工作,所以和国外高校和研究机构的各方面交流会比较多。刚来到华师,我发现已经有十多所韩国的高校和华师建立了友好交流关系,以此为基础,我通过母校的老师和一些韩国方面的人脉资源,为华师同韩国高校的合作交流拓展了更加广阔的道路。在我的牵头下,先后有4所韩国高校和华师建立了友好交流关系,因此,从2016年开始,我先后6次陪同学校和学院领导前往韩国高校,商谈校际合作交流项目,也多次带领学生去到韩国参加夏令营和冬令营活动,为华师的国际交流作出了自己应有的贡献。

2014年,主持并组织《第五届泛珠三角地区韩国语学术研讨会》

另外,我还先后两次主持和组织了华师承办的韩国语相关国际学术研讨会。第一次是2011年的《第27届韩中人文学会国际学术研讨会》,第二次是2014年的《第5届泛珠三角地区韩国语学术研讨会》。两次会议,我都邀请了母校的老师们来参加,在紧张的会议筹备和举办的过程中,我在老师们的帮助和指导下,顺利完成了会议的组织和主持工作,为华师的韩国语教学科研工作的发展奠定了基础。

华师工作的这十年,对我来说是一个忙碌的、具有成就感的十年。我不仅在学校的工作中,积累了一些宝贵的经验,也通过自己的努力,在博士期间的研究成果的基础上,在学术方面也取得了一些进步。我先后在国内外的学术刊物上发表14篇学术论文;主持和参与了校级、市级和省部级以及韩国、日本的一些海外项目;修改和完善了博士学位论文,并于2014年通过民族出版社出版名为《丙子胡乱和军谈小说研究》的学术专著,还参与了《伪满洲国文艺大事记》等一些学术著作的编写工作。功夫不负有心人,2016年2月,我在华师获评朝鲜语和韩国语副教授职称。

2014年,出版专著《丙子胡乱和军谈小说研究》

除了学习和工作外,来到广州后的生活,对我来说也是一个崭新的开始。即便是离母校较远的广东省,我还是遇到了许许多多优秀的校友们。从2012年,在广州第一次遇到几位校友后,近10年的时间里,在广州、深圳、东莞、佛山等省内的各个城市和工作岗位上,都可以看到积极向上的校友们的身影。而省内的校友组织也在母校领导和老师们的关怀下不断壮大,大家组织起了校友之间的各种联谊活动,不仅丰富了大家的生活,也成为了毕业来到广东就业和生活的“民大人”坚实的后盾。

2016年2月,带儿子在母校校园内

离开母校已有十年的时间,但是在母校的十年时间里经历的一切,至今还历历在目。那是一段激情的岁月,是一段美好的旅程。作为大学老师,虽然我还在大学校园内工作和学习,但是作为学生的那一段大学校园记忆,永远留在了母校。记得2010年8月,离开母校来广州的火车上,我想过:将来有一天,要带着我的家人,来母校的校园里走一走,给他们讲一讲民大的校园和故事。

2016年1月,途径北京回老家过年的路上,我终于实现了这个愿望。作为大学老师,我和母校的缘分,未完待续……